I°) Le rapport de l’économie à l’environnement ou à l’écologie

On met volontiers l’accent dans le débat public sur une antinomie supposée entre l’approche écologique et l’approche économique. Pourtant écologie et économie ont la même racine oikos (foyer, l’habitat). L’économie puise son inspiration dans la notion de rareté et dans son rapport aux ressources. Les physiocrates pointaient déjà cette relation. L’économie doit revenir à sa source pour appréhender correctement cette réalité de la rareté des ressources renouvelables et non renouvelables. L’histoire économique suggère que toutes les grandes évolutions technologiques, tous les « progrès », sont nés de la nécessité de desserrer les contraintes de la rareté. On sait que l’économie a très tôt posé le problème des ressources. Le « piège malthusien » par exemple est la combinaison de trois lois :

le taux de natalité s’accroît avec le niveau de vie ;

le taux de mortalité décroît avec le niveau de vie ;

le niveau de vie décroît avec la population.

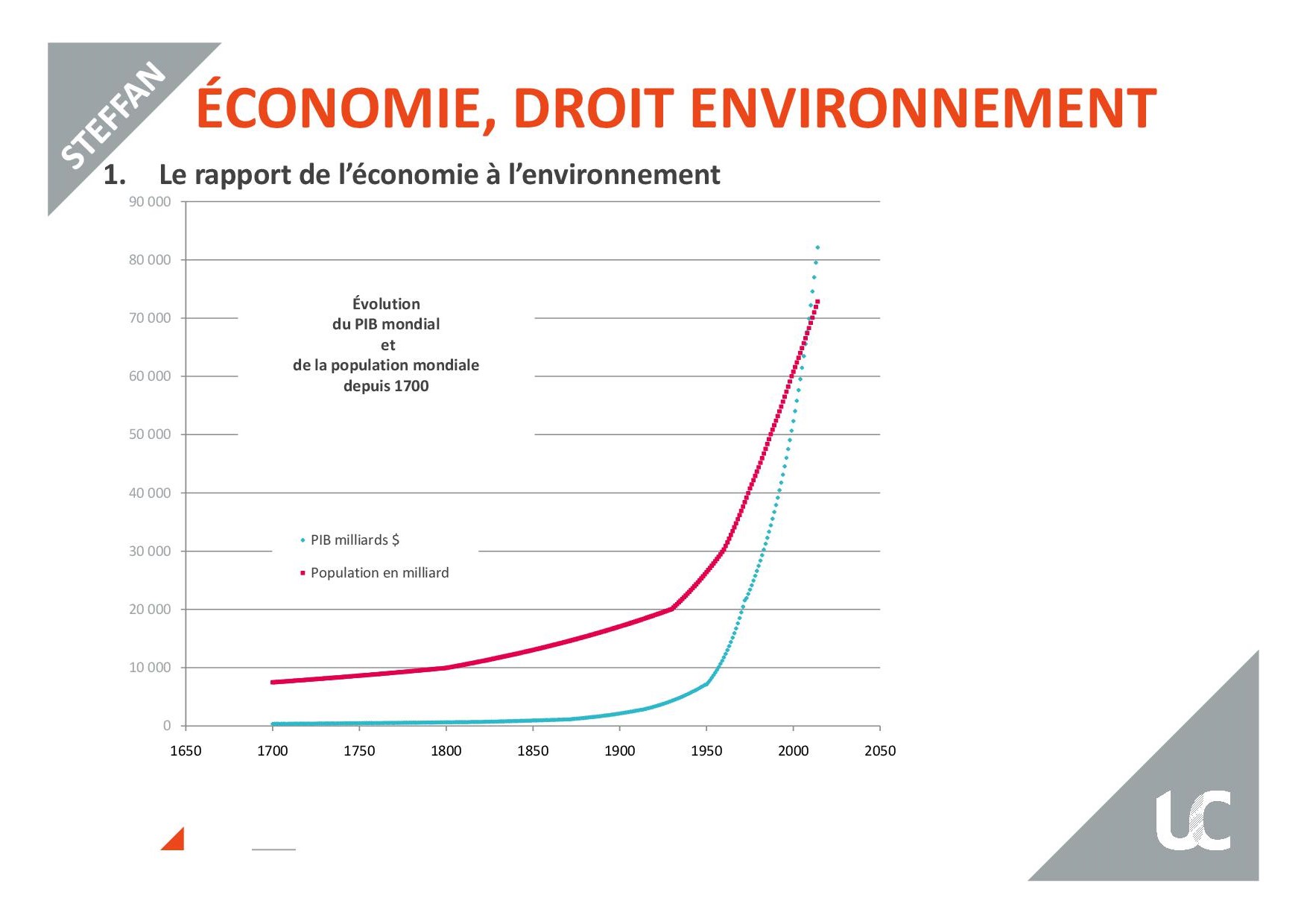

Si ces trois lois sont vérifiées, le niveau réel de revenu de long terme est celui qui égalise taux de mortalité et taux de natalité, soit une situation parfaitement stationnaire. Clark (2007) est revenu sur cette affirmation et montre que le progrès technique est passé de moins de 0.05 % jusqu’au 18e à plus de 1.5 %, expliquant par la même le formidable essor de l’humanité. Stern (2001) a montré le rôle des ressources et de l’énergie. Jancovici a confirmé ce travail sur l’énergie en 2010 tout comme Giraud et Kahraman en 2014.

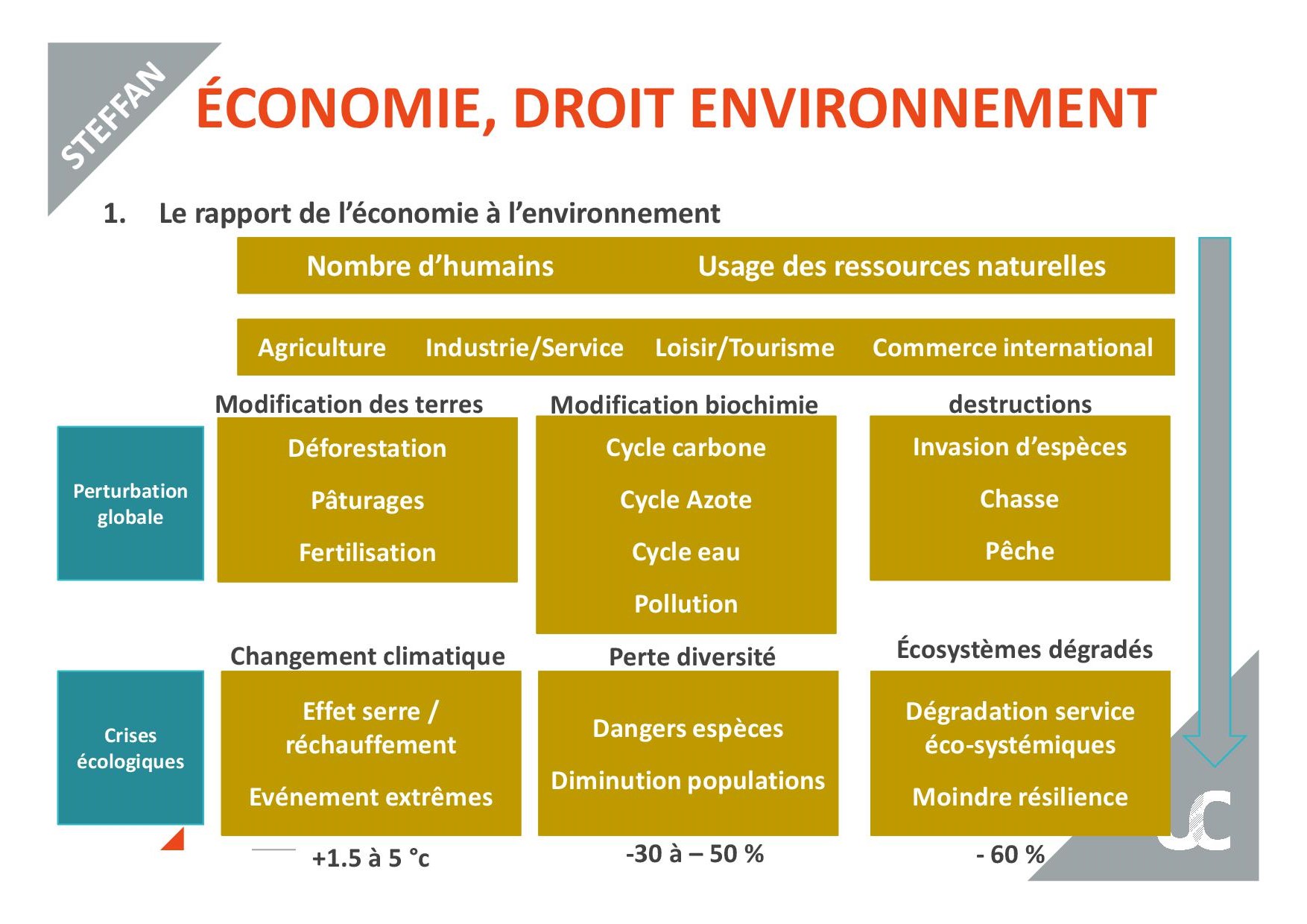

L’économie accepte une « part maudite » au sens de Bataille. Il est à peu près impossible de produire de la richesse sans impacter la nature. La question de taille est de savoir comment on peut limiter cette part maudite en dessous des capacités de régénération de la planète. Quels procédés doivent être employés pour limiter drastiquement notre impact. Et il faut aussi mesurer le formidable développement qu’a permis le fonctionnement économique actuel. Selon les statistiques historiques de Maddison (2001), l’espérance de vie dans le monde a progressé de seulement sept années entre l’an mil et 1900 (de 24 à 31 ans), mais elle a bondi de 35 années entre 1900 et 1999 (pour atteindre 66 ans). L’amélioration de la santé au cours du XXe siècle a été rien moins que phénoménale à l’échelle historique : selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la seconde moitié du XXe siècle aura vu une amélioration sanitaire globale (baisse de la mortalité infantile et hausse de l’espérance de vie) plus importante qu’au cours de toute l’histoire de l’humanité.

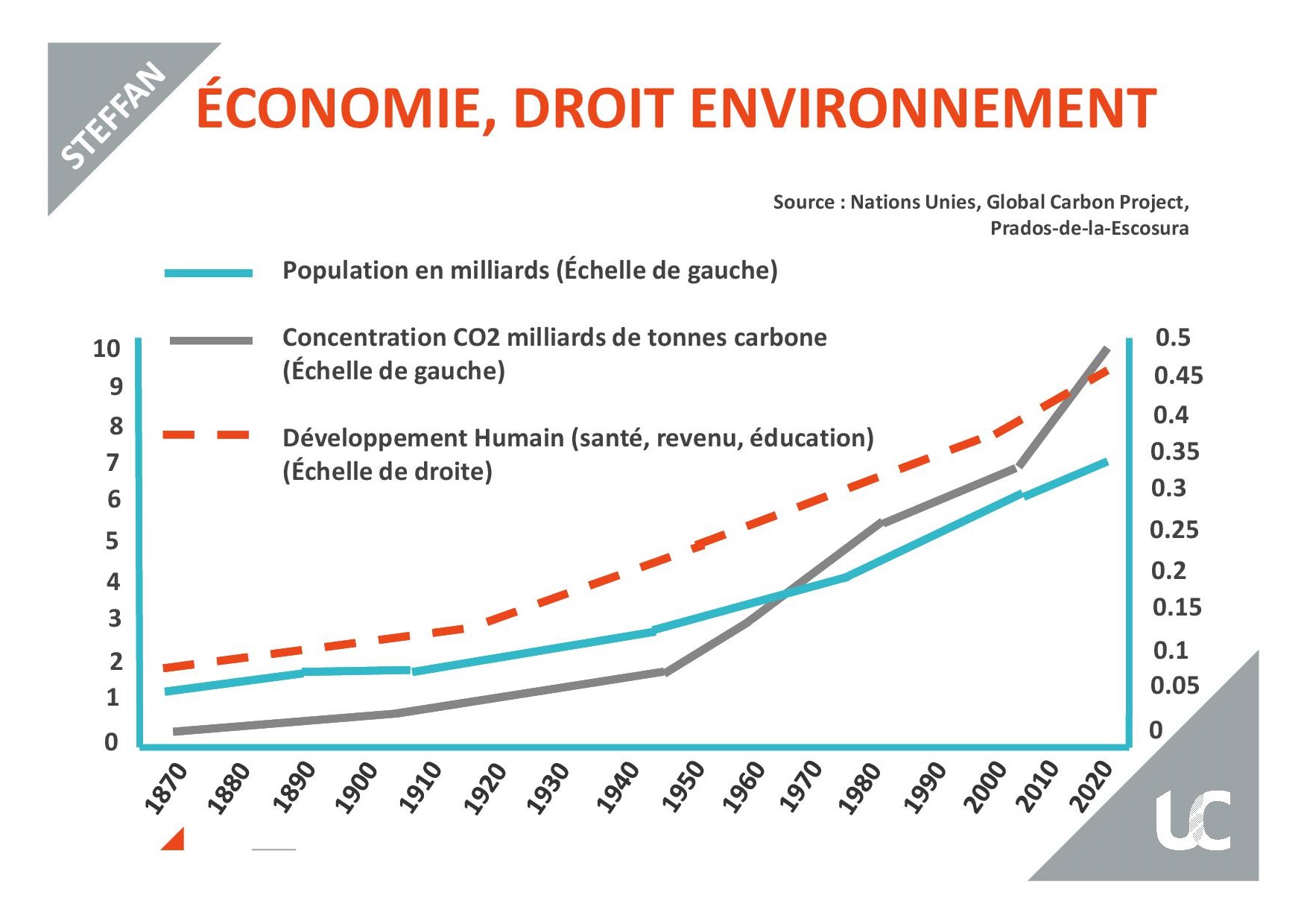

Mais cela a eu des conséquences en terme de création de richesse, d’augmentation de la population et de production de CO2 qui contribue au réchauffement climatique.

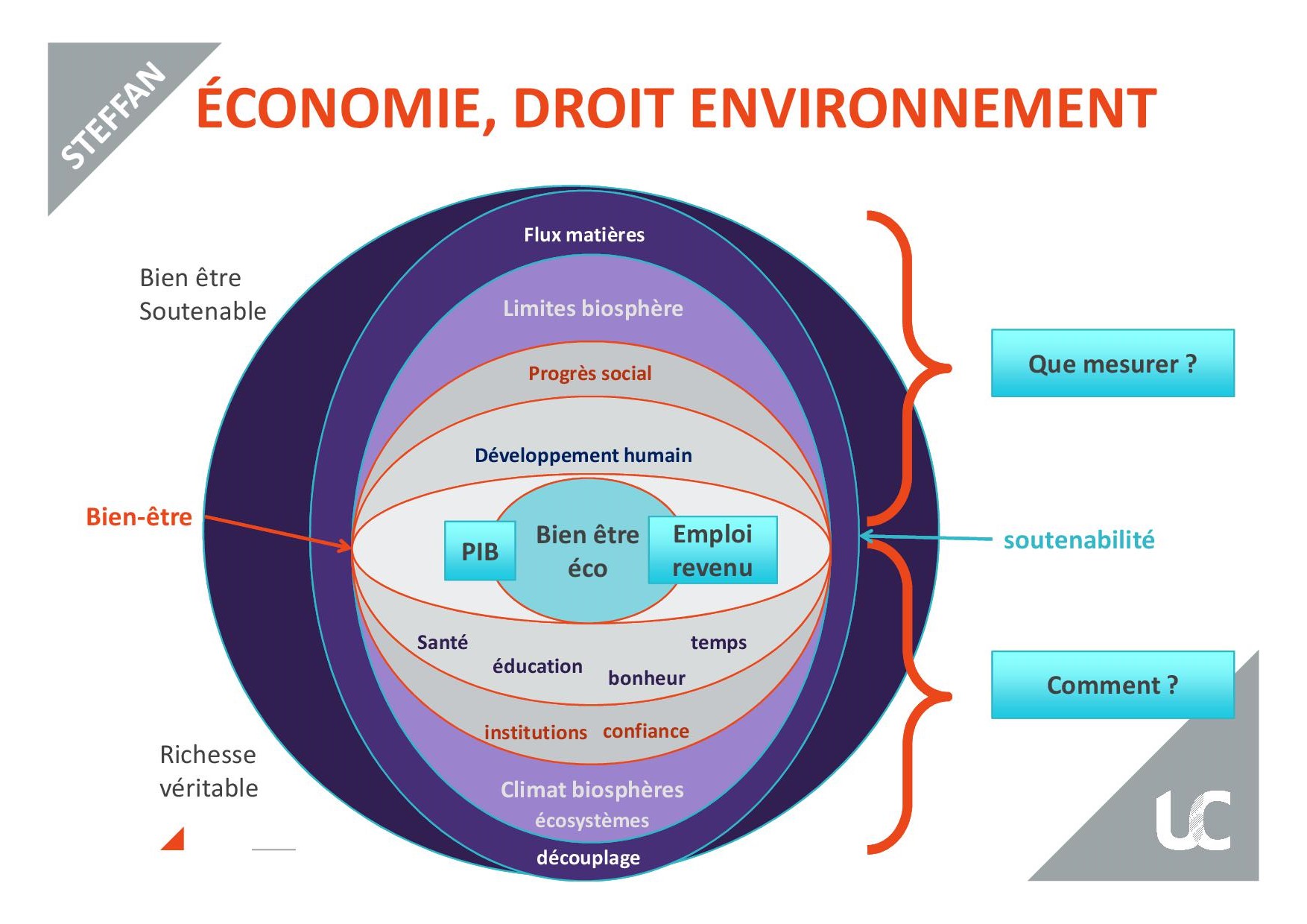

L’économie a aussi amélioré sa prise en compte des problèmes en améliorant ses outils de calcul. Elle ne se concentre plus uniquement sur le PIB comme le montre le schéma ci-dessous. En ce posant la question de « que mesurer » L’économie a progressivement intégré les notions de richesse , puis de développement humain et de progrès social pour ensuite s’intéresser aux limites de la biosphère, au flux de matière et enfin au bien être soutenable. Pour cela elle a mis en place les indicateurs qui se trouvent dans la partie inférieure du graphique.

Par ailleurs les éléments d’analyse de la nature ont considérablement évolué. En voici quelques uns. aujourd’hui on calcule l’usage des ressources naturelles.

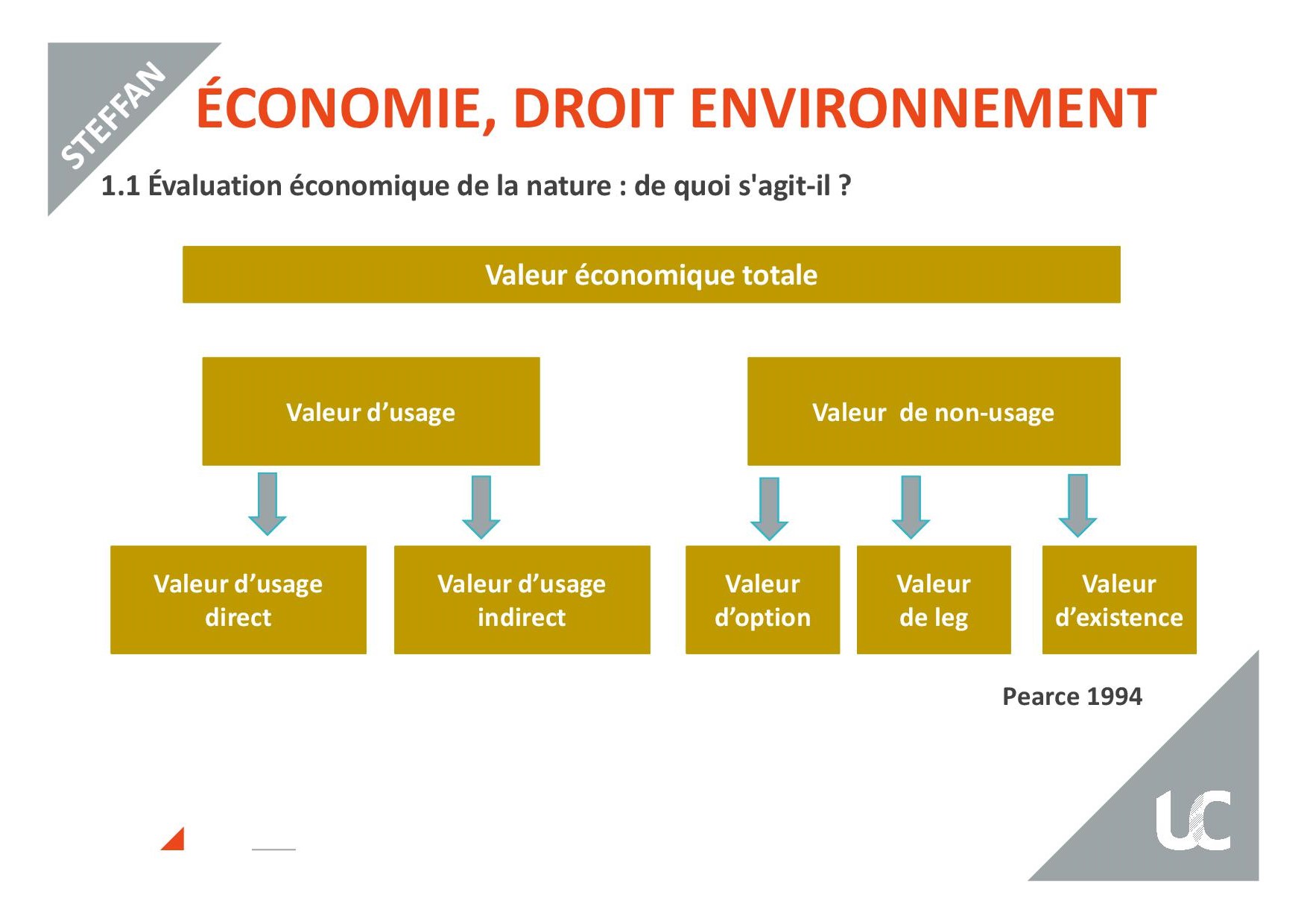

L’économie a aussi diversifié sa conception de la valeur économique totale. On calcul dorénavant la valeur d’existence qui est fondamentale pour les activités touristiques par exemple. Sans patrimoine naturel, une grande partie de l’activité touristique disparaît. On calcule aussi la valeur d’option qui permet de se poser la question de l’opportunité d’utilisé une ressource. On se demande alors si un usage alternatif ou ultérieur ne serait pas plus approprié.

La question qui se pose alors est de savoir si l’économie accorde suffisamment d’importance à la question écologique. L’économie a amélioré sa prise en compte des problèmes en améliorant ses outils de calcul. Elle ne se concentre plus uniquement sur le PIB nous l’avons déjà dit. Toute la question est de savoir s’il elle fait suffisamment. Je suis d’avis de dire qu’elle ne le fait pas assez.

L’économie ne prend pas suffisamment en compte les problèmes

William Nordhaus prix Nobel en économie en 2018 a été le premier économiste à élaborer un modèle macroéconomique intégrant la variable climatique. Nordhaus utilise l’analyse coût bénéfice dont nous avons parlé précédemment et teste les coûts associés à différents objectifs de la concentration en CO2. Il jugera que la borne à ne pas dépasser est de 550 ppm pour le CO2 avec les outils de la croissance optimale. Nous sommes rendu à 410 ppm et nous voyons des effets notables sur l’environnement. Mais il trouve cette limite arbitraire. Il va donc la soumettre à la réflexion économique avec le modèle DICE (Dynamic Intergrated Model of Climate and Economy). Antonin Potier a dénoncé ces modèles trompeurs dans « comment les économistes réchauffent la planète. »

L’économiste prend en compte les ressources.

Pour l’économiste, l’homme vit dans un environnement dont les éléments sont pour lui des ressources naturelles, souvent indispensables à sa survie, tels l’air qu’il respire ou l’eau qu’il boit, ou les ressources qu’il prélève.

Il produit les biens qu’il consomme en transformant des ressources naturelles, grâce à l’usage combiné de travail et de capital productif, en biens de consommation. Cette transformation est un processus plus ou moins long et complexe, parfois simple cueillette, parfois élaboration nécessitant une technologie très sophistiquée.

On se pose alors la question de savoir qui bénéficie de l’exploitation d’une ressource naturelle, et qui en supporte les coûts ?

C’est évidemment la question centrale, car la répartition des bénéfices et des coûts détermine les incitations qui pèsent sur les choix des agents économiques concernés. Les nombreuses ressources naturelles abondantes sont, aujourd’hui encore, « libres de droits ». on a coutume de distinguer.

Un bien collectif (Samuelson) possède deux caractéristiques :

– La non exclusion

– La non-rivalité

Un bien commun possède deux caractéristiques :

– La non exclusion

– La rivalité

Très tôt les économistes vont s’intéresser aux effets induits de l’activité économique. Les économistes à la suite de Marshall et de Pigou vont s’intéresser aux externalités. Qu’elles soient négatives (pollutions) ou positives (pollinisation).

Dans un rapport publié en 2006, la FAO (Food and Agriculture Organization) propose une analyse critique comparée des différentes méthodes disponibles et des principales études publiées à cette date. Le rapport cite, par exemple, les conclusions d’une étude américaine (Morse et Calderon, 2000) qui évalue à 14,6 milliards de dollars la valeur totale de la production agricole qui ne serait pas disponible sans les services de pollinisation des essaims d’abeilles loués à cet effet par les producteurs. Dans une autre étude citée, Gordon et Davis (2003) mobilisent la méthode des surplus – du consommateur et du producteur – pour aboutir, dans le cas de l’Australie, à une évaluation de 12,9 milliards de dollars australiens. Un fact sheet publié en juin 2014 par l’Administration américaine cite une contribution de 24 milliards de dollars à l’économie américaine.

L’économie a aussi appris à calculer la valeur de la nature

Intérêt des évaluations TEEB et autres techniques

Le climat a son rapport Stern, La biodiversité a le rapport Sukhdev.

La valeur du Grand Canyon s’établirait à 711 millions de dollars, celle des océans autour de 24 000 milliards de dollars.. Connaître les méthodes d’évaluation permet de trouver des méthodes de compensation en cas de catastrophe ou de pollution; Connaître les méthodes d’évaluation de la nature permet d’arbitrer entre décision et publique d’infrastructure et sauvegarde de la nature. Connaître les méthodes d’évaluation permet d’indemniser.

Par ailleurs connaître la valeur de la nature donne des indications utiles pour préserver l’environnement. En 2014, Costanza et al. estime la valeur de 17 services écosystémiques à l’échelle mondiale entre 125 000 et 145 000 milliards de dollars. 1.5 fois plus que le PIB mondial est de 80 000 milliards. Le fait que les services écosystémiques soient supérieurs au PIB ‘explique par le fait que nous prélevons pas tout ce q’offre la nature. Nous avons parlé dans un des graphiques d’une perte de 60 de la biodiversité. On mesure l’impact à terme sur la capacité à produire de la richesse.

Même si cela reste en partie contestable

On peut contester ce mode de raisonnement par la valeur mais il permet de quantifier et éventuellement de sanctionner ou d’indemniser. Julien Milanesi pose à juste titre la question des problèmes éthiques de la mise à prix de la nature. De quels montants indemniser les victimes d’une marée noire ? Quels bénéfices attendre de la directive européenne REACH sur les produits chimiques ? Quel est le coût du réchauffement climatique ? Combien dépenser pour protéger les baleines ? La construction d’une autoroute provoque-t-elle des avantages supérieurs à la perte des espaces naturels détruits ? Quels sont les bénéfices générés par la dépollution des eaux usées et à qui vont-ils ?

Pour Pigou, il convient de corriger le prix de marché, en l’égalisant au coût social. L’instrument par lequel les autorités publiques peuvent concilier la décentralisation des décisions par le marché et la prise en compte du coût social est donc une taxe ou une subvention, selon que l’externalité est négative ou positive. Pour d’autres comme Milanési la nature est incommensurablement plus importante que l’activité économique et il convient de réévaluer les modes de calculs.

Le principe « pollueur-payeur » se retrouve de ce fait dans la Charte de l’environnement

Votée en 2005, la Charte de l’environnement inscrit les grands principes de la préservation de l’environnement et du développement durable et confère au principe « pollueur-payeur » une portée constitutionnelle :

Article 4 « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi. »

Coase (1960) a proposé une autre manière de résoudre le « problème du coût social » et d’internaliser les externalités. Elle consiste à redistribuer ou à redéfinir les droits de propriété, puis à laisser le marché libre d’établir le prix, qui cette fois devrait refléter mieux le coût social, du moins si les conditions de concurrence et de transparence sont respectées.

lorsque l’externalité cause un dommage à des tiers – comme dans le cas d’une pollution accidentelle –, le droit de la responsabilité civile permet d’imputer les coûts à l’émetteur de l’externalité ; enfin, dans les cas d’émissions polluantes – notamment industrielles, telles que le dioxyde de soufre (SO2), responsable des pluies acides –, il est possible de créer des quotas d’émission, de les répartir, d’une manière ou d’une autre entre les émetteurs, puis d’autoriser l’échange marchand de ces droits, la création d’un tel marché permettant l’émergence d’un prix qui fixe le coût marginal de l’émission polluante.

Comme dans la plupart des autres domaines de l’action publique, les politiques environnementales confrontent sans cesse les décideurs publics à des choix et à des arbitrages difficiles : faut-il investir dans telle filière de production de l’énergie, plutôt que telle autre ? Doit-on autoriser la commercialisation ou la culture des organismes génétiquement modifiés ? Est-il souhaitable d’introduire une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre, ou bien doit-on lui préférer la création ou l’extension d’un marché du carbone ?, etc. Il en va, plus généralement, de même pour la plupart des choix de politiques ou d’investissements publics, notamment d’infrastructures . Chacun des choix possibles comporte des avantages et des inconvénients.

L’incertitude qui entoure les évolutions futures des variables pertinentes – voire, parfois, la nature même de ces variables – est alors telle que les autorités publiques peuvent souhaiter recourir à un principe de précaution qui peut prendre, dans l’analyse économique, plusieurs formes :

- soit l’introduction, dans les contraintes intégrées au modèle, de limites physiques – telles que, par exemple, un seuil de concentration maximal de CO2 dans l’atmosphère, ou un flux annuel d’émission polluante à ne pas dépasser – ;

- soit la prise en compte explicite de valeurs d’option dans le calcul coût-bénéfice, pour tenir compte des irréversibilités et des événements « catastrophiques » ou extrêmes, dont la probabilité est, a priori, faible mais inconnue. C’est notamment ce qui justifie le choix d’un taux d’actualisation très bas en présence d’incertitude concernant les évolutions extrêmes.

La Charte de l’environnement énonce, dans son article 5, le principe de précaution :

Article 5 « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

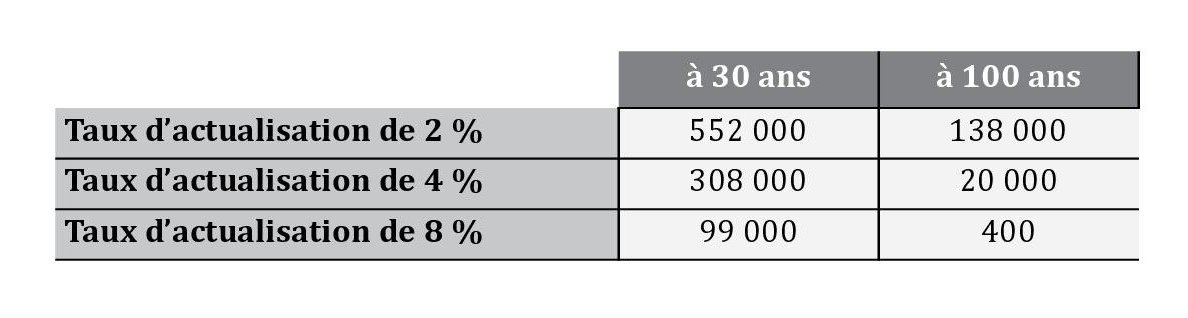

L’économie doit aussi réaliser des arbitrages entre le présent et le futur. Savoir ce que faut aujourd’hui une somme ou une dépense future ou savoir ce que vaut demain une somme aujourd’hui. pour cela on utilise les techniques d’actualisation.

En effet, le décideur public qui doit opter pour une politique environnementale sur la base d’une analyse coûts-bénéfices va, en vertu du critère dit de Kaldor-Hicks procéder à des calculs entre différentes périodes.

Comme cette comparaison couvre plusieurs périodes différentes. Le décideur en question doit donc procéder à une actualisation des coûts et des bénéfices pour déterminer la valeur actualisée des bénéfices nets de la politique.

Mais les principes d’actualisation ne sont pas sans difficulté. Voici un exemple.

Si je prends un taux d’actualisation trop haut, il est probable que je n’investisse pas assez aujourd’hui pour corriger un dégât demain.

Frank Ramsey (1928) a le premier posé l’équation qui permet de comprendre ce que sont les composantes essentielles du taux d’actualisation social.

r = ρ + e × g

où r est le taux d’actualisation social ;

ρ est le taux de préférence pour le présent ;

e est la valeur absolue de l’élasticité de l’utilité marginale de la consommation ;

et g est le taux de croissance par tête du revenu annuel en moyenne pour la période future considérée.

Mais si on affine la définition de la richesse pour y inclure le « capital naturel » (forêts, eau, minerais, etc.), l’aisance des générations futures n’a plus rien d’évident. L’économiste Partha Dasgupta (2007) suggère à cet égard d’utiliser des taux d’actualisation négatifs pour prendre véritablement en compte l’appauvrissement des générations à venir en capital naturel : si les ressources en eau que nous léguerons aux générations futures sont à la fois raréfiées et polluées, ces générations ne seront pas plus riches, mais plus pauvres que nous. Le taux d’actualisation social repose donc fondamentalement sur des choix éthiques (parfois qualifiés de « préférences ») et non sur des paramètres objectifs ou techniques.

Le rapport Stern, publié en 2006, voulait répondre à deux questions : combien coûterait d’agir contre le changement climatique (par exemple en réduisant fortement notre consommation d’essence) et combien coûterait de ne pas agir contre le changement climatique (le coût par exemple de la multiplication des événements climatiques extrêmes pour les sociétés humaines) ? La réponse de Nick Stern et son équipe est sans équivoque : le coût de l’inaction, selon diverses estimations, est de quatre à cinq fois plus important que le coût de l’action.

On comprend donc l’intérêt de bien définir les paramètres avec un débat public éclairé.

Le débat économique autour de la controverse Hardin Ostrom a aussi permis de comprendre comment gérer un bien qui pourrait être surexploité. On peut définir des propriétés privées en postulant qu’on conserve ce qu’on possède. On peut aussi faire en sorte que l’État devienne propriétaire de la ressource. Il peut alors intervenir de deux manières.

Réglementer l’accès à la ressource, ou bien l’exploiter directement lui-même.

Mais dans les deux cas il y aura des pressions des usagers et des rapports de force. Les résultats n’ont pas toujours été satisfaisants. La nationalisation des forêts a eu des effets désastreux dans de nombreux pays en développement en proie à la déforestation.

On peut donc recourir à des arrangements institutionnels. Dans l’ensemble de l’ouvrage d’Ostrom, six architectures institutionnelles (sur quatorze) présentent « une performance institutionnelle solide » parce que les conditions de réussite sont réunies:

- limites et accès clairement définis,

- règles concordantes,

- arènes de choix collectif, surveillance,

- sanctions graduelles,

- mécanismes de résolution des conflits,

- droits d’organisation reconnus,

- unités (de production) imbriquées

- valeurs communes fortes.

Avec cette réflexion sur les institutions il est temps de passer au lien avec les questions juridiques que nous avons effleurées avec les extraits de la charte de l’environnement.

Le rôle spécifique des sanctions.

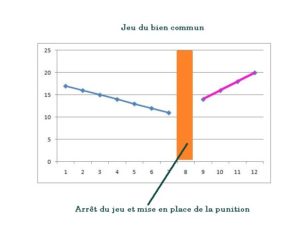

Depuis l’article de Fehr et Gatcher dans la revue Nature, on sait que la sanction est souvent la condition de la solidarité. Ce mécanisme semble contre intuitif mais cela indique qu’un fonctionnement en société nécessite un cadre qui doit articuler liberté individuelle et sanction pour les contrevenants à l’intérêt collectif.

Si on ne sanctionne pas les passagers clandestins, la solidarité décroît très vite car tout le monde imite ce comportement problématique : recevoir sans contribuer. Par contre, si au bout de plusieurs tours (disons 7), je donne la possibilité de punir ceux qui se comportent en passager clandestin, on constate que la solidarité remonte et que les comportements prosociaux se propagent.

Ces résultats sont confirmés par les études de terrain. Dans son étude sur les biens communs, Ostrom a montré qu’une des conditions nécessaires pour que la gestion partagée fonctionne réside dans l’existence d’un système de sanction. Cela a été répété pour l’univers du per2per, pour l’échange de livres, etc. Ca marche à tous les coups. Pour cela l’économie doit pouvoir évaluer les dommages sur l’environnement et proposer des solutions.

Ces résultats sont confirmés par les études de terrain. Dans son étude sur les biens communs, Ostrom a montré qu’une des conditions nécessaires pour que la gestion partagée fonctionne réside dans l’existence d’un système de sanction. Cela a été répété pour l’univers du per2per, pour l’échange de livres, etc. Ca marche à tous les coups. Pour cela l’économie doit pouvoir évaluer les dommages sur l’environnement et proposer des solutions.

II° Le rapport du droit à l’environnement ou à l’écologie

Le premier réflexe est de tenir compte des mises en garde de Supiot dans la gouvernance par les nombres. Ils sont utiles mais il ne faut pas leur faire dire plus que ce qu’ils peuvent apporter. Nous avons un rêve de l’harmonie par le calcul Il y a un essor des usages normatifs de la quantification. Or tous les économistes et gestionnaires connaissent l’ouvrage « sociologie des outils de gestion » d’Ève Chiapello et Patrick Gilbert. Ce foisonnement d’outils a pris davantage d’ampleur depuis la révision générale des politiques publiques (RGPP) et des bataillons de consultants ont progressivement transposé les pratiques du privé vers le public. Or les outils ne sont absolument pas neutres et induisent des visions du monde. Ils ne sont pas toujours objectifs et il faut savoir les prendre avec recul.

Supiot Continue son propos par en nous mettant en garde contre l’illusion de vouloir calculer l’incalculable. Il prend comme exemple la doctrine « Law an economic ». Une fois le droit converti en instrument au service du calcul, qu’est-ce qui désormais va tenir lieu de Référence commune pour harmoniser l’action des hommes, définir la place de chacun et juger de leurs actes ? La planification soviétique répondait à cette question en enrôlant toute la société dans la réalisation d’objectifs chiffrés qui peuvent être mortifères et donner l’illusion de la rationalité quand il n’y a pas de débat contradictoire et un règne des experts.

Une telle question ne se posait pas au libéralisme classique, qui continuait à soumettre l’ordre contractuel au règne du Droit. En revanche, l’ultralibéralisme ne peut y échapper, dès lors qu’il entend faire advenir une « société régie par l’économie ». Les calculs d’intérêts individuels ne peuvent plus dès lors être référés à la valeur incalculable d’un impératif catégorique posé par le droit. Or le rôle du droit est de fournir un ensemble de normes et de valeurs qui nous disent quelque chose de la société dans laquelle nous voulons vivre. Le droit ne peut pas davantage être rapporté à des « chiffres de contrôle » émanant d’autorités supérieures qui risquent de se boucler de de façon autoréférentielle, par des calculs d’utilité dont on va faire dépendre l’application de la loi. On évacue trop rapidement la réflexion sur la vie, la nature et l’environnement par nature incommensurable comme le disait Milanési.

La gouvernance par les nombres partage avec le gouvernement par les lois l’idéal d’une société dont les règles procèdent d’une source impersonnelle et non pas de la volonté des puissants. Elle s’en distingue par son ambition de liquider toute espèce d’hétéronomie, y compris celle de la loi. Là où la loi « règne souverainement », elle constitue une instance hétéronome qui s’impose à tous, et cette hétéronomie est la condition première de l’autonomie dont jouissent les hommes qui vivent sous son règne. Ils ont des latitudes pour composer avec cette hétéronomie. Dans la gouvernance par les nombres ils ne le peuvent plus. Dans la mesure où le droit contribue à ancrer dans la réalité l’image que nous avons du monde où nous vivons et de ce qu’il pourrait ou devrait être, la normativité juridique participe de l’institution de la raison. Cette fonction anthropologique suppose, pour être remplie, de tenir compte à la fois des réalités de ce monde et de la capacité propre de l’espèce humaine de le transformer en ayant, comme le disait Proudhon, son idée dans le creux de sa main. Or étendu à toutes les activités humaines, le paradigme du Marché occupe désormais la place de Norme Fondamentale à l’échelle du globe. Le capitalisme a ainsi muté en un « anarcho-capitalisme » qui efface les frontières, soumet les États et démantèle les règles protectrices des trois marchandises fictives identifiées par Karl Polanyi : la nature, le travail et la monnaie. La nécessité de ce démantèlement est assénée quotidiennement par cet équivalent moderne de la prédication religieuse que sont les grands médias. Un tel démantèlement ne peut pourtant conduire qu’à l’effondrement du système, car la fiction consistant à traiter comme des marchandises la nature, le travail et la monnaie n’était tenable que dans des cadres juridiques nationaux, qui en cantonnaient les effets destructeurs.

Ces précautions prises, nous pouvons cependant essayer de voir comment le droit peut être utile à nos questionnements.

Pour comprendre la loi, son application, les violations de la loi ou son respect, nous devons nous demander pourquoi le corps social et les gens chargés de la faire respecter vont agir ou non. L’absence (ou l’existence) d’une loi donnée ne peut, à elle seule, modifier le gain des personnes concernées. La conception traditionnelle de la loi est valable aussi longtemps que nous supposons que des agents agissent comme de véritables robots. Or la loi s’applique à des individus qui ont leurs propres objectifs et ambitions. La loi influence les résultats et les anticipations des agents pour autant qu’ils adhèrent à son principe et que les gens chargés d’appliquer les normes aient intérêt à le faire.

Il faut que les croyances collectives soient cohérentes et que les actions s’y conforment. Prises toutes ensemble, ces croyances peuvent avoir une fonction auto-réalisatrice et alors la loi est respectée. On retrouve la conception de Hume à propos de l’autorité de l’État. À première vue, de telles hypothèses semblent accorder un rôle mineur à la loi et à l’État, mais c’est seulement parce que nous sommes habitués à sous-estimer le pouvoir des croyances.

Faisons un petit exercice de pensée pour étudier ce qu’on appelle « point focal » dans un équilibre de Nash, qui est le fruit de nos intuitions psychologiques et qui nous permettent de coordonner nos actions. On retrouve ce type de solution dans de nombreux jeux.

On peut illustrer ça par le jeu du rendez-vous à l’aéroport de Heathrow.

Deux amis doivent se retrouver mais ont oublié de fixer un lieu précis de rendez-vous. Chacun doit maintenant choisir un point de rencontre. S’ils sélectionnent le même lieu, ils gagnent (ils se retrouvent). Sinon ils perdent. C’est la connaissance de l’autre qui permet de déterminer le lieu le plus probable.

Imaginons maintenant que le lieu de rendez-vous choisi soit une librairie.

Au fil du temps, ce lieu devient le lieu de rendez-vous incontournable pour tous voyageurs qui désirent se rencontrer et cette habitude s’ancre dans le temps. Il ne sera plus nécessaire de préciser où se trouve le lieu de rendez-vous. Maintenant, imaginons qu’un employé bien intentionné décide de créer un espace appelé « point de rencontre ». L’adoption de ce panneau risque de réduire considérablement le nombre de personnes qui se rencontrent car il existe maintenant deux points focaux. La « loi » diminuera l’efficacité collective.

Il faut donc connaître ce mécanisme quand on élabore une nouvelle loi; On le fait partiellement aujourd’hui avec les études d’impact obligatoire pour tout projet de loi.

Pour les problèmes d’environnement on a le même problème.

A Toulouse une équipe de recherche essaie de comprendre comment les comportements des gens peut modifier l’impact sur le climat. Quels facteurs entrent en jeu. En économie ou en droit, on pense systématiquement à subventionner, taxer voir limiter ou interdire. Parfois informer ou travailler sur les représentations sociales est tout aussi efficace.

Un seul exemple. On sait qu’une maison Nord-Sud avec de grandes ouvertures permet de réduire de 20 à 25 % la consommation d’énergie. Il faut donc nécessaire d’orienter les rues Est-Ouest. La plupart du temps c’est faisable. On peut déjà informer les élus et les lotisseurs avant de légiférer.

L’économie du nudge essaie de le penser mais elle est souvent caricaturale car trop mécaniste. C’est tout le problème des champs disciplinaires. Quand on a comme outils un marteau, tous les problèmes ont tendance à ressembler à un clou. C’est valable pour l’économiste, mais c’est valable aussi pour le juriste ou pour le scientifique du climat.

Chaque nouvelle loi est susceptible de provoquer le même phénomène. Tout dépendra de la réputation du gouvernement et de la force des points focaux préexistants.

Si le gouvernement a la réputation de faire adopter des lois jamais appliquées, sa prochaine réglementation ne sera sans doute pas respectée, tout simplement parce que personne ne s’attendra à ce qu’elle le soit.

Rappelons qu’un point focal doit avoir une qualité particulière (certes indéfinissable) : chaque participant attend de ses partenaires de jeu qu’ils considèrent ce point comme focal. En fait, pour qu’un point ou un résultat soit focal, il faut que cette caractéristique soit connue de tous.

Par ailleurs, il est nécessaire d’articuler cette réflexion juridique avec une réflexion sur le sens et les valeurs. Dans un article dans le monde Jean-Baptiste Fressoz s’interrogeaient sur les mérites comparés du rationnement et de l’augmentation des taxes en matières de justice sociale et d’efficacité. Sans cette réflexion, on risque d’opter pour les mauvais instruments juridiques.

Le rôle spécifique de la fiscalité

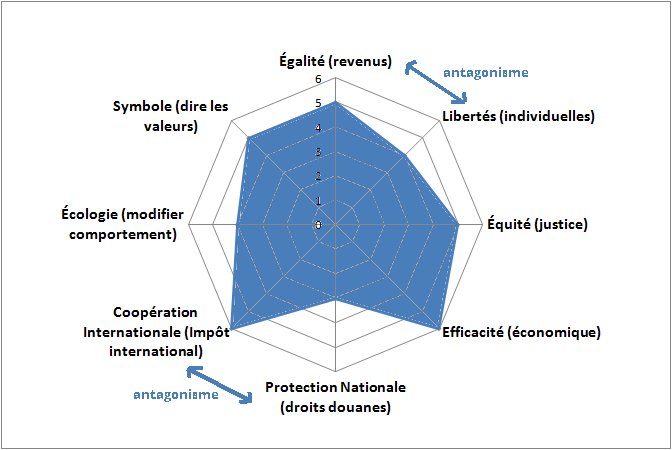

La fiscalité comme système de valeur

Christian Branthomme a fait un exposé un peu long mais très riche. En fonction du type de fiscalité que vous mettez en place, vous n’envoyez pas les même signaux au corps social. Vous pouvez insister sur l’équité et les libertés ou vous pouvez insister sur l’égalité.

Vous pouvez affirmer des valeurs (comme avec l’ISF) ou au contraire privilégier l’efficacité économique. Vous pouvez mettre en place des protections nationales avec les droits de douane ou au contraire penser les solutions à l’échelle internationale comme avec la taxe carbone. Le système fiscal nous dit donc quelque chose du type de société dans laquelle nous vivons.

Dans le monde et dans l’histoire on peut repérer 4 grands systèmes d’imposition.

- Le modèle Égalitariste-Étatiste. C’est l’URSS ou un certain nombre de régimes comme Cuba ou le Venezuela. Il y a un contrôle des changes et une grande place pour l’État. Les écarts de revenus sont faibles. Il est peu compétitif et pose le problème de la liberté individuelle.

- Le modèle Libéral-Individualiste. C’est le modèle américain d’avant Trump. On souhaite baisser les impôts ou limiter la sphère publique et on compte sur le ruissellement pour irriguer les revenus des plus modestes. Mais on considère que les inégalités sont le résultat de différences de talent.

- Le modèle Social-Démocrate. Historiquement c’est le modèle français et européen. On corrige les inégalités primaires et au aides les plus pauvres. Les cotisations sociales sont importantes mais la protection généreuse.

- Le modèle Égalité des chances. On souhaite récompenser le mérite et la créativité. On réforme les retraites et on réduit la sphère publique tout en restant assez proche du modèle Social-Démocrate. On a un modèle de type rawlsien.

Chaque modèle de société va créer un diagramme différent. Face à ces 4 grands modèles on peut ajouter deux conceptions de la relation aux autres pays.

- L’arbitrage coopération internationale versus protectionnisme national par la fiscalité

- l’arbitrage écologique par la taxation nationale ou internationale.

Conclusion

Ce bref panorama avait pour vocation à montrer que lorsqu’on s’interroge sur une soutenabilité forte de nos sociétés, il est nécessaire d’envisager la complexité des mécanismes. On peut certes rêver à une société spontanément écologique et solidaire