Je pense que ce livre est intéressant mais qu’il souffre d’un défaut majeur. Comme il veut combattre le catastrophisme ambiant, pour contrebalancer, il prend le contre-pied et tombe dans l’excès inverse. Il ne retient que ce qui sert la thèse du livre et oublie lui-même la nuance. Il tombe dans le piège du biais de confirmation qu’il dénonce un peu plus tard. Ne retenir que ce avec quoi on est d’accord. L’introduction du livre plante le décor. La peur fait vendre et des marchands d’apocalypse n’hésitent pas à noircir le tableau à des fins militantes. La peur fonctionne car elle est un réflexe de survie et lorsque nous envisageons les événements sous cette angle, nous pouvons être marqués par le biais de confirmation. Sélectionner uniquement les informations qui renforcent nos peurs. La surinformation, les réseaux sociaux et la juridicisation de la société nous fait surévaluer le risque. Ces mises en garde sont évidemment pertinentes. Je suis un peu plus dubitatif lorsqu’il affirme que le sujet est advenu pour se substituer à la peur de la guerre froide ou lorsqu’il prend uniquement des prédictions toujours fausses pour justifier que les prévisionnistes se trompent systématiquement. Ce n’est pas toujours le cas. La présentation du rapport Meadows est sujette à caution puisqu’il utilise le texte du nouvel économiste dont Ugo Bardi a montré à la fois l’origine et la volonté de discréditer l’étude a priori. Par contre je suis l’auteur lorsqu’il affirme que notre acceptation du risque a diminué et que les progrès de la science nous ont fait percevoir des risques autrefois ignorés. Il a raison aussi de dire que nous angoissons car nous avons le ventre plein et que les affres de la vie ne nous imposent plus de vivre au quotidien. La réflexion sur l’avenir est un luxe que n’avaient pas les générations antérieures. Effectivement, la mortalité due aux conflits a diminué et la délinquance, le terrorisme et autres menaces nous paraissent d’autant plus insupportables. Pourtant le risque a diminué en proportion. Tout du moins à l’époque où il écrit.

Je pense que ce livre est intéressant mais qu’il souffre d’un défaut majeur. Comme il veut combattre le catastrophisme ambiant, pour contrebalancer, il prend le contre-pied et tombe dans l’excès inverse. Il ne retient que ce qui sert la thèse du livre et oublie lui-même la nuance. Il tombe dans le piège du biais de confirmation qu’il dénonce un peu plus tard. Ne retenir que ce avec quoi on est d’accord. L’introduction du livre plante le décor. La peur fait vendre et des marchands d’apocalypse n’hésitent pas à noircir le tableau à des fins militantes. La peur fonctionne car elle est un réflexe de survie et lorsque nous envisageons les événements sous cette angle, nous pouvons être marqués par le biais de confirmation. Sélectionner uniquement les informations qui renforcent nos peurs. La surinformation, les réseaux sociaux et la juridicisation de la société nous fait surévaluer le risque. Ces mises en garde sont évidemment pertinentes. Je suis un peu plus dubitatif lorsqu’il affirme que le sujet est advenu pour se substituer à la peur de la guerre froide ou lorsqu’il prend uniquement des prédictions toujours fausses pour justifier que les prévisionnistes se trompent systématiquement. Ce n’est pas toujours le cas. La présentation du rapport Meadows est sujette à caution puisqu’il utilise le texte du nouvel économiste dont Ugo Bardi a montré à la fois l’origine et la volonté de discréditer l’étude a priori. Par contre je suis l’auteur lorsqu’il affirme que notre acceptation du risque a diminué et que les progrès de la science nous ont fait percevoir des risques autrefois ignorés. Il a raison aussi de dire que nous angoissons car nous avons le ventre plein et que les affres de la vie ne nous imposent plus de vivre au quotidien. La réflexion sur l’avenir est un luxe que n’avaient pas les générations antérieures. Effectivement, la mortalité due aux conflits a diminué et la délinquance, le terrorisme et autres menaces nous paraissent d’autant plus insupportables. Pourtant le risque a diminué en proportion. Tout du moins à l’époque où il écrit.

Il cite Le Bras : « on se croirait chez Tintin, au moment où l’étoile mystérieuse passe près de la Terre ». Je suis assez d’accord. Il faut raison garder. Il souligne à raison que la peur peut susciter le sentiment d’appartenir à une seule et même humanité et qu’elle est,comme disait Simone Weil, un besoin de l’âme. Il a aussi raison de dire que le principe de précaution mal compris peut conduire au blocage de tout progrès scientifique. Il aurait pu citer le livre très nuancé de Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, mais cela n’aurait pas servi son propos. Il a cependant raison, je pense, de nous alerter sur le fait que la peur est l’amie des régimes autoritaires et que les démocraties doivent s’appuyer sur des décisions rationnelles et sur des analyses nuancées. Je trouve son analyse des dérives de l’écologie radicale pertinente, mais là aussi elle pêche par excès. Effectivement, si l’écologie politique contemporaine a une filiation plutôt libertaire, la détestation du progrès et de la jouissance consommatrice, ainsi que la tentation du contrôle forcé de la croissance démographique, ont été essentiellement associées, au XXe siècle, au néopaganisme et aux idéologies d’extrême-droite. Il faut connaître les origines des idées pour s’écarter des pièges. Je souscris aussi à l’idée que le catastrophisme peut aboutir à décourager, et donc à susciter l’inaction, qui est précisément le contraire du but recherché.

1 nous vivons mieux que nos aînés

Le premier chapitre tend à montrer que nous vivons (beaucoup) mieux que nos aînés. C’est une évidence absolue.

Tous les grands indicateurs sur l’état de l’humanité montrent que notre bien-être ne cesse de s’améliorer. Durant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, la vie fut, pour reprendre l’expression célèbre de Thomas Hobbes, « solitaire, pauvre, détestable, brutale et courte ». Il reprend les indicateurs connus pour montrer que nous sommes passés de 30 ans d’espérance de vie à près de 80 ans. Il cite alors l’ensemble des maladies éradiquées dans le passé. Il est vrai que la liste est impressionnante. Il montre aussi que la pollution, fortement liée notamment à la combustion du charbon pour le chauffage, a fortement diminué par rapport au début du siècle. Tout comme la contamination au plomb qui faisait des ravages ou les pandémies. Il montre aussi que le taux d’homicide a fortement décru (divisé par 5 à 15 selon les pays). Même les catastrophes naturelles sont moins meurtrières. Elles tuaient 500 000 personnes par an il y a un siècle. C’est 75 000 aujourd’hui. Et il va énumérer les progrès. Alphabétisation. Réduction du temps de travail. Sortie de l’extrême pauvreté, déclin des grandes famines, etc. Nous sommes globalement plus riches, mieux éduqués et en meilleure santé. Pour la transition démographique, je trouve ses propos excessivement optimistes. Certes la transition est largement opérée et la croissance sera plus faible dans le futur, mais il reste des problèmes à résoudre. Mais il a raison de dire que nous interrogeons la démographie des pays en développement alors que leur impact écologique est moindre que le nôtre. Il ne faudra pas que le néomalthusianisme conduise à des solutions eugénistes.

2 – Faut-il succomber aux grandes peurs sanitaires ?

Le chapitre s’ouvre sur un cas intéressant de dilemme. L’auteur montre que la suppression du DDT à la suite de l’ouvrage de Carlson, Le printemps silencieux, conduisit à une remontée spectaculaire des morts par le paludisme. Les campagnes de pulvérisation furent interrompues et les conséquences se sont avérées pires que l’effet délétère de la substance chimique incriminée. Le reste du passage sur les molécules chimiques est moins convaincant. Si des molécules ont permis des progrès dans la lutte contre les ravageurs et les autres insectes ou maladies, elles ne sont pas sans conséquence. Je me rappelle avoir regardé un peu les études au moment de la directive Reich sur l’industrie chimique ; les conclusions des études sont plus complexes et nuancées dans le souvenir que j’en garde que ce qu’il relate. Par contre il a raison de dire que toute la chimie n’est pas toxique. Un apport en azote ou en phosphate, c’est aussi de la chimie. Il a raison de dire que ce sont des toxines naturelles qui sont la cause des empoisonnements à la salmonelle ou à la listeria. On sait aussi qu’un produit bio peut contenir des mycotoxines s’il est mal élaboré. La science peut être utilisée de manière intelligente. Mais cela est toujours difficile d’avoir des informations fiables et mesurées à la fois parce que cela coûte cher et aussi parce que les lobbies de toutes sortes rendent l’information difficile. Dans son livre il passe complètement à côté des effets cocktail. A trop vouloir défendre la science, il verse dans l’excès de la confiance aveugle. Le passage sur les perturbateurs endocriniens souffre du même défaut. Pas assez de nuance. Il est vrai que la passion et la déraison sont de mise sur ces sujets.

Vient ensuite la peur des épidémies. Il reconnaît que l’humanité vit à raison avec cette peur mais qu’il faut raison garder. Il y a certes l’épidémie du sida qui fait des ravages (25 millions de morts depuis 30 ans). Pour les autres épidémies, les paniques ont nécessité des sommes astronomiques qui auraient peut-être été mieux employées dans d’autres domaines. La « maladie de la vache folle » (prion) a causé moins de 200 décès. La « grippe aviaire » a fait trois cents morts. La « grippe porcine » a tué dix-huit mille personnes dans le monde : c’est beaucoup moins que la grippe saisonnière, qui tue entre 200 000 et 500 000 personnes par an. La défense des OGM ne me paraît pas convaincante. Certes les risques sont exagérés mais sa foi dans la science est surprenante au regard de ce que j’ai compris des discussions avec des amis spécialistes du domaine. Sa défense des OGM se base sur les avantages économiques obtenus grâce à ceux-ci. Par contre il a raison de dire que ces OGM peuvent être des vecteurs de vaccins intéressants, y compris pour l’homme, à condition que les protocoles soient bien maîtrisés. Là aussi il ne faut pas que l’appât du gain prime, ni que la législation soit trop laxiste. Le passage sur la médecine antique est proprement stupide. A ma connaissance les gens qui appellent à une certaine prudence ne demandent pas la suppression des antibiotiques et un retour à Paracelse ou Hippocrate. Ce genre de caricature dessert le propos. Par contre il a raison de rappeler que la couverture vaccinale a fortement contribué à la diminution de la mortalité infantile. Les risques et les effets secondaires sont statistiquement beaucoup plus faibles que le gain obtenu. Le passage sur l’héritage de Tchernobyl est du même acabit et souffre du même défaut. Oui, il y a une radioactivité naturelle dans laquelle nous baignons. Non, le nucléaire n’est pas une industrie innocente comme il le laisse entendre. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl a effectivement frappé les imaginaires et conduit parfois à une forme de déraison, mais le nucléaire nécessite des systèmes économiques robustes sur des durées très longues, des espaces de stockage problématiques sur des milliers d’années, ainsi que des coûts de démantèlement prohibitifs. Je suis personnellement plutôt de l’avis de Jean-Marc Jancovici sur ce sujet. Il faut utiliser le parc existant pour préparer la transition mais ce ne peut pas être une industrie d’avenir au vu de ses défauts. Le passage sur les malformations autour de Tchernobyl qui seraient dues à l’alcoolisme, aux métaux lourds et aux anciennes pollutions est juste risible. Il ne cesse de dire qu’on ne peut pas être affirmatif quand ça ne va pas dans son sens et il devient affirmatif quand il trouve un faisceau d’études qui le conforte dans ses positions.

Il a par contre, il me semble, raison de pointer les excès du principe de précaution. Rien n’est parfait. La demande de preuve d’innocuité totale est souvent impossible a priori. Le curare poison mortel est susceptible de provoquer des chocs anaphylactiques et est pourtant utilisé en médecine. Tout comme de nombreuses autres substance. Il faut toujours trouver un équilibre.

3 – Ressources et environnement : le faux problème de la rareté

Le troisième chapitre sur le faux problème de la rareté des ressources est pour moi très peu convaincant. Une phrase est symptomatique de l’ensemble : « La technologie, le marché et la capacité d’adaptation de l’activité humaine expliquent pourquoi la thèse du « manque de ressources » n’a pas de sens. » Ben voyons. J’ai lu suffisamment de livres sur le sujet (Philippe Bihouix, Ugo Bardi, Pablo Servigne, etc.) pour avoir une idée assez précise du sujet. Il y a un tropisme prométhéen manifeste. La façon d’invalider la thèse de Jared Diamond est triviale ou risible : oui, mais nous aujourd’hui avec tous nos savoirs cela n’arriverait pas. Sa réflexion sur la capacité porteuse de la Terre est bien pauvre. Bien sûr nous ne savons pas exactement où se trouve la limite avec un panel de technologies (9 milliards, 10 milliards, plus ?). Il y a de nombreux autres paramètres qui entrent en jeu comme le niveau de confort et les types d’échanges et de technologies utilisées. Mais il balaie ces problèmes d’un revers de main. Là aussi il reprend de vieilles prédictions erronées pour en tirer la conclusion que nous n’en savons rien. Le chiffre avancé d’une Terre pouvant nourrir 10 à 12 milliards d’individus correspond aux estimations que je connais. Je suis assez d’accord quand il cite Sylvie Brunel, spécialiste de la question : « la faim est liée non pas à un problème de production mais à un problème de répartition ». Amartya Sen ne disait pas autre chose quand il étudiait les famines en Inde. La suite sur les énergies est aussi très mauvaise. Ses propos sur le pic de Hubbert et sur l’amélioration des techniques de récupération sont faciles à résumer : le pic de Hubbert n’a pas eu lieu, le progrès technique pourvoira à tous nos besoins et problèmes. Rien sur les alertes de l’AIE ni sur la diminution du taux de retour énergétique de l’extraction. Le seul intérêt de ce chapitre est de nous rappeler que rien n’est jamais sûr et que la descente énergétique est un phénomène complexe sur lequel il vaut mieux éviter d’être trop affirmatif dans un sens ou dans l’autre. Par contre en tant qu’économiste j’ai été frappé par cette phrase : « Laissons la parole à l’un des experts les plus renommés dans ce domaine, Morris Adelman. « Les minerais ne peuvent pas s’épuiser et nous n’en serons jamais à court. Les investissements conduisent à découvrir de nouvelles réserves prouvées. […] Ce qu’il y avait dans le sous-sol et ce qui restera à la fin, on ne le sait pas et cela n’a aucune importance. » « Dire que les ressources sont “finies” est un slogan vide de sens ; seul importe le coût marginal. » ». Déjà il devrait lire ou citer Bihouix ou Bardi. Les travaux de Keen ou d’autres chercheurs ont montré tous les défauts du raisonnement marginaliste. On sait aujourd’hui qu’il ne correspond pas à la réalité. C’est un exercice de pensée intéressant, rien de plus. Lorsqu’il parle de l’évolution des forêts et de la ressource en eau, il ne tient compte ni de l’impact dans une zone donnée, ni de l’impact systémique. Oui l’accès à l’eau potable a progressé et est passé de 30 % à 85 %, mais dire qu’il n’y a pas de problèmes dans la gestion de l’eau est absurde. J’ai une collègue géographe spécialisée sur cette question et je sais que le problème est important. Il y a suffisamment de travaux qui réfutent son affirmation péremptoire. Pour lui la biodiversité n’est pas en danger. Je ne relèverai même pas.

4 – Réchauffement climatique : pas de panique

Le chapitre est là aussi très orienté. Il existe bien évidemment des controverses. C’est le propre de la recherche et du travail universitaire. Nous savons que l’homme a commencé à impacter le climat au début de la révolution agricole il y a 12 000 ans. Il est aussi vrai de dire qu’à côté du réchauffement anthropique, il existe des variations des cycles solaires et qu’il convient d’évaluer l’impact de chaque élément dans le réchauffement climatique. La méthode choisie par l’auteur de cet opus pour montrer l’indécision des modèles est très contestable. Il va traquer ce qu’il appelle des biais méthodologiques et des imprécisions de mesure. Or pour qui a fait de la statistique à un niveau suffisant et connaît un peu le domaine, on sait travailler sur les bandes de fluctuation et donner les écart-types et la distribution d’un phénomène. Le fait que les auteurs des études incriminées aient donné les méthodologies de collecte est un gage de sérieux scientifique. Visiblement, il n’est pas au courant. Un autre défaut récurrent de cette étude est de ne pas donner les méta-études et les tendances qui se dégagent. En termes statistiques, on parle de cherry picking. Cela consiste à signaler des faits ou données qui soutiennent son opinion, tout en ignorant tous les cas qui contredisent cette position. Ce raisonnement fallacieux, pas toujours intentionnel, est un exemple typique de biais de confirmation. Le plus drôle est qu’il ne cesse de dénoncer ce cherry picking alors qu’il le pratique abondamment. Il a cependant raison de dire que les présentations faites des conclusions des scientifiques du GIEC sont parfois exagérées. Surtout sur la vitesse du réchauffement climatique.

5 – Un monde plus pacifique ?

Ce chapitre me semble moins polémique précisément parce que les méta-études vont plutôt dans ce sens. Cependant, sa présentation du livre de Samuel Huntington est entachée d’une partialité déroutante. Je m’évertue à trouver des qualités à ses propos. Lui ne trouve presque aucune qualité à ce qu’il a décidé de détester. Il rejette souvent sans nuance. C’est assez insupportable. Il reconnaît cependant que l’islamisme contribue de manière assez importante à la conflictualité mondiale. Il affirme que la liquidité des marchés des ressources et leur fongibilité permettent de ne pas entamer la guerre pour s’approprier une ressource. Les sources proposées sont plus convaincantes que les propos du livre. Il survole la géopolitique des oléoducs pour expliquer un certain nombre de conflits de manière assez correcte. Il aborde ensuite les guerres pour l’eau et les guerres pour le climat de manière un peu plus neutre et nuancée en restituant un nombre intéressant d’études. C’est une des qualités du livre et une des raisons pour lesquelles il mérite d’être lu. Les études citées en note de fin de chapitre permettent d’accéder à d’autres bibliographies et donc de faire un état des lieux de la littérature existante jusqu’au début des années 2000. Il manque cependant les dix dernières années de recherche. Mais je n’aime pas les phrases du type : « il n’est pas raisonnable de penser que », « Il est stupide de dire que » qui émaillent le livre. Je préfère une démonstration et un raisonnement. Il est cependant obligé d’admettre que les conflits sur les ressources aggravent la conflictualité, même s’ils n’en sont pas forcément l’origine. Le chapitre s’achève par un pronostic de la fin de la guerre à rebours de ce qu’il dit juste avant : « Néanmoins, les tendances sur le très long terme peuvent laisser espérer que la guerre deviendra, d’ici quelques décennies, un phénomène marginal. » Bizarre de prolonger une tendance quand il réfute cette technique pour tous les autres problèmes.

6 – Quelles « nouvelles menaces » ?

Le chapitre s’ouvre sur les nouvelles menaces. Cette réalité doit être connue par les personnes qui s’intéressent à l’évolution de la géopolitique. « Depuis 1990, le débat politique international fait la part belle à ce qu’il est convenu d’appeler les « nouvelles menaces », expression fourre-tout qui englobe, pêle-mêle, les migrations massives, le terrorisme, l’islamisme, la prolifération des armes de destruction massive. Et depuis les attentats du 11 septembre 2001, la convergence possible des trois dernières citées. ». Il a raison de rappeler que les flux migratoires réels n’ont rien en commun avec les fantasmes des auteurs à succès. Ils sont très lents : les seuls flux massifs et rapides d’émigration ont lieu suite au déclenchement d’un conflit majeur ou à une catastrophe naturelle soudaine. Ils sont aussi souvent intra-régionaux et réversibles. Pour ce qui est de l’identité et de la religion, les enquêtes récentes montrent que la conflictualité sur la question a tendance à se renforcer. Il a raison de rappeler que le terrorisme islamiste tue beaucoup moins que les accidents de la route ou l’alcoolisme. Il cite un chiffre de 15 000 morts par an mais le total a doublé depuis la parution du livre. Le livre s’arrête à l’épisode Al-Qaïda alors qu’il y a eu depuis une résurgence des conflits. La partie sur la guerre nucléaire et le terrorisme nucléaire est aussi intéressante. Cependant, la logique du conflit n’est jamais linéaire. Il peut survenir de manière impromptue sans signes précurseurs.

7. Le mythe de la fin de l’Occident

Le dernier chapitre sur la fin de l’Occident est assez intéressant mais devrait faire l’objet de plusieurs livres pour être traité correctement. Il a raison, je pense, de parler de schadenfreude (joie malsaine) à se morfondre dans une forme de détestation de soi. Le libéralisme connaît effectivement un succès mondial mais je ne surprendrai personne ici en affirmant que sa contestation est de plus en plus prégnante. Surtout quand les inégalités qui avaient historiquement reflué repartent à la hausse. Il reprend à son compte la thèse de Francis Fukuyama selon lequel « la démocratie libérale et l’économie de marché n’ont plus de concurrent sérieux ». Il a raison de préciser que les régimes islamistes ne parviennent généralement au pouvoir que de manière provisoire après avoir évincé des régimes corrompus, mais la situation actuelle de la Turquie ou de quelques régimes en Asie ou au Moyen-Orient devrait nous inciter à plus de prudence. Le passage sur la résilience américaine est contredit par un certain nombre d’ouvrages récents. Je pense notamment à La fin du rêve américain de Lauric Henneton. Le livre affiche une confiance aveugle dans la technique et dans la capacité à trouver une solution technique à tous les problèmes. Je trouve cela assez surprenant.

Conclusion

Une partie de la conclusion me paraît intéressante et peut être restituée. En utilisant la prospective et les tendances longues, on sait prévoir des orientations à partir du bon appareillage statistique, comme le firent Condorcet, Jean Fourastié et de grands prospectivistes. Au passage c’est aussi ce que fit Meadows que pourtant il conteste. Je suis assez d’accord pour dire que le monde de 2030 sera assez semblable au monde d’aujourd’hui même si, contrairement à lui, je pense que l’effondrement aura commencé. En effet, qu’on prenne son hypothèse ou la mienne, les évolutions sont très lentes à l’échelle d’une vie. Même si nous régressons, nous aurons avec les connaissances accumulées la possibilité d’avoir des conditions matérielles relativement semblables. Cela ne doit cependant pas nous inciter à l’inaction car nos actes auront des conséquences pour les générations futures. « Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. ».

Au final ce livre est une occasion manquée. Il faut le lire mais il aurait gagné à être beaucoup plus nuancé au lieu de servir une thèse unique. Le cherry picking n’est pas une attitude universitaire recevable et les lecteurs qui ne sont pas familiers avec un raisonnement rigoureux peuvent se laisser embarquer par l’auteur. A lire donc, mais avec quelques réflexes de prudence en tête. Mais il permet de calmer les ardeurs des catastrophistes de tout poil qui nous vendent des vols de sauterelles et des grenouilles qui tombent du ciel. Et, pire, qui en font commerce. J’ai quelques noms en tête qui n’ont pas la rigueur d’un Ugo Bardi ou d’un Pablo Servigne.

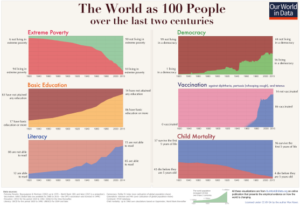

Voici quelques graphiques pour reprendre un peu de hauteur