Mise en contexte de l’ouvrage

Mise en contexte de l’ouvrage

Attention livre majeur. Ca fait longtemps que je n’avais pas pris autant de plaisir à lire un livre d’économie tant leur contenu est généralement sans surprise pour moi. Le sujet est classique pour un économiste mais très mal vulgarisé en général. Pas là. « Je me refuse de me mettre de la psychologie ou de la sociologie dans l’économie. Ça ne rentre pas dans les équations » a dit un collègue à ses étudiants. Perdu. Ça rentre. C’est même l’objet de la théorie des jeux qui détruit les croyances de mon collègue. On va enfin pouvoir discuter et passer aux choses sérieuses.

Je ne suis pas dupe sur les effets probables. Les gens ont généralement des opinions tellement ancrées qu’ils vont rejeter les conclusions du livre pour ne pas entrer en dissonance cognitive. Les croyances sont généralement très fortes même quand elles ne sont pas étayées. La psychologie sociale ou la sociologie avaient déjà produit de nombreux travaux qui remettent en cause la main invisible et nous mettent en garde contre les minorités agissantes qui œuvrent dans la société à leur profit.

Lors de réflexions précédentes, j’avais évoqué la théorie des jeux et les équilibres homéostatiques dans les sociétés.

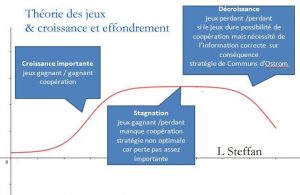

Ces deux éléments sont importants pour comprendre qu’en fonction des périodes des éléments identiques vont produire des réactions différentes. Je pense donc que la compréhension des jeux collaboratifs devient cruciale aujourd’hui. En période de forte croissance comme durant les dernières décennies, il y a essentiellement des jeux gagnants. Lorsque nous arrivons dans des périodes de stagnation, voire de décroissance subie, les jeux deviennent gagnant/perdant ou perdant(-)/perdant(+) et il devient alors nécessaire de trouver comment favoriser les mécanismes de collaboration. Dans le cas contraire nous serons face à une société liquide au sens de Bauman.

Ce livre me paraît très utile car il remet en cause un certain nombre de préjugés dangereux. Il montre que la société est d’abord constituée par un certain nombre de valeurs et que ce n’est que dans ce cadre que l’on peut penser l’économie. Comme la démonstration se fait par la théorie des jeux, l’argumentation des économistes comme Cahuc et Zylberberg se trouve particulièrement écornée (il les explose en fait) quand ils ne veulent pas voir les forces sociales à l’œuvre tout en critiquant l’alerte que donnent les économistes hétérodoxes. Mais par symétrie, elle remet à sa juste place la prétention normative de certains économistes hétérodoxes.

Notre auteur est un pragmatique et un chercheur de terrain. Il avait, par exemple, l’habitude d’emmener une équipe d’étudiants chercheurs dans un groupe de villages situés dans l’une des régions les plus pauvres de l’Inde, qui est une zone de non-droit. En voyant le chaos qui y régnait, la vacuité de l’affirmation courante selon laquelle le pays aurait besoin de moins d’État était évidente. On ne trouvait aucune trace d’un quelconque État dans cette région et opter pour « moins d’État » était donc inenvisageable. En outre, les comportements égoïstes individuels prédominaient. Il confronte donc ses théories aux faits et aux réalités de terrain.

Sa position sur la science est aussi très intéressante. Un mélange de science positive, de scepticisme mais aussi d’intuition qu’il explicite très bien. « Notre quête de la connaissance scientifique devrait sans cesse être marquée par l’hésitation, le retour en arrière et le scepticisme. Et nous devons admettre que les intuitions et les informations acquises de façon non scientifique jouent un rôle crucial dans notre compréhension du monde. Lorsque nous essayons de rassembler les « faits objectifs », d’abandonner les sources « subjectives » de notre compréhension de la société et de l’économie (ce que j’appelle notre « connaissance intuitive »), nous courtisons l’échec.«

Kaushik Basu est un économiste indien et ancien chef économiste de la Banque mondiale. Il dénonce la religion du marché et préconise un changement de paradigme. Il veut poser les jalons d’une théorie plus juste et plus durable. Ce livre est remarquable car il utilise toutes les avancées de la théorie des jeux pour poser un certain nombre de principes très intéressants. Pour le dire en peu de mots, la conséquence directe de ce livre est la destruction en règle des positions des libéraux (il les éparpille façon pulse), la remise en cause du tout État avec ses interventions mal calibrées et l’atomisation des « révolutionnaires ». A l’arrivée il ne reste pas grand-chose, si ce n’est la nécessité d’aller vers une nouvelle pensée économique comme le préconise le sous-titre de l’ouvrage.

Je sens poindre la critique en gauchisme, mais l’auteur est un partisan de la liberté contractuelle. Il dit d’ailleurs qu’il partage certains points de vue de Nozick. Il considère qu’elle est importante pour permettre une économie performante. Mais il faut lui faire perdre son statut de vérité théologique intouchable car la main invisible peut avoir aussi des effets délétères.

Présentation de l’ouvrage

Le début du livre va droit au but. De nombreux professionnels s’inspirant d’une littérature économique globalement dépassée sont dans l’erreur car ils sont incapables d’admettre que si la libre concurrence conceptualisée dans un manuel d’économie possède sans doute beaucoup de qualités, leur marché libre n’existe pas et ne pourra probablement jamais exister dans le monde réel. À cause de la formalisation mathématique et de l’attrait pour les modèles sophistiqués, des vérités très simples ont échappé à notre attention à cause de cette volonté de raffiner nos analyses. Il faut reprendre les bases de l’analyse économique.

Le livre exhorte le lecteur à une certaine introspection. Il pense qu’un certain désapprentissage est nécessaire pour maîtriser les idées présentées dans ce livre. Les personnes qui ont appris beaucoup de théories ont du mal à voir le monde tel qu’il est vraiment à cause du biais de confirmation. Elles renforcent leur opinion initiale dans chaque nouvelle information qu’elles reçoivent. Et le problème est que les gens voient le monde à travers les axiomes qu’ils ont appris. Or certains sont totalement faux.

L’auteur affirme que nous devons accorder une plus grande place aux normes et aux identités sociales à la fois parce qu’elles affectent l’économie et que celle-ci les façonne. Nous pourrions ainsi modifier radicalement la théorie économique et politique. L’importance des normes est évident, à commencer par leur rôle dans les situations quotidiennes de la vie. Ceux qui pensent que ces conventions et ces croyances – ainsi que les pressions sociales qu’elles font peser sur les individus – exercent une influence négligeable sur le fonctionnement d’une économie commettent une grave erreur. Pour ce faire il s’appuie sur les dernières avancées de la théorie des jeux. Il vaut mieux être familier de celle-ci.

Le premier chapitre pose le décor et commence par un éloge de la dissidence.

L’auteur reconnaît à bien des égards que le monde est plus agréable à vivre aujourd’hui qu’il ne l’était autrefois. Nous jouissons des avantages liés à l’augmentation considérable de notre richesse collective. Il serait malhonnête de ne pas reconnaître les possibilités offertes par notre monde.

La science économique repose sur une découverte remarquable et fondamentale d’Adam Smith : l’ordre qui régit le monde n’a nul besoin d’un ordinateur central. Si la découverte de Smith nous semble évidente aujourd’hui, il est important de rappeler que le théorème de la main invisible demeura une hypothèse pendant près de deux siècles après la parution de son ouvrage.

Hélas, comme avec les textes religieux, de nombreuses personnes ont adopté son orthodoxie sans beaucoup réfléchir. Ils n’ont pas vraiment lu Smith parce qu’ils verraient sa prudence (il utilise beaucoup de si). Peut-être par peur d’affaiblir leurs convictions.

Les mécanismes sociaux sont plus vénaux que ce que nous suggèrent les manuels d’économie. Beaucoup de gens pensent que l’ordre économique actuel, fondé sur la quête de l’intérêt individuel et des marchés libres et sans entrave, serait le seul système viable. A l’inverse, le livre soutient que tous les systèmes économiques reposent sur des normes et des croyances sociales. En vérité, le capitalisme s’effondrerait sans elles.

Les dysfonctionnement doivent être corrigés. Si nous envisageons seulement les écarts entre les acteurs les plus riches et les plus pauvres de la société pour mesurer les inégalités, celle-ci atteint aujourd’hui un niveau sans précédent dans l’histoire humaine. Les inégalités de salaires dans les grandes entreprises ont augmenté de façon exponentielle. Aux États-Unis, en 1980, le salaire moyen des PDG de grandes sociétés était 40 fois supérieur au revenu moyen des ouvriers. 10 ans plus tard, il était 85 fois supérieur et, au début du 21e siècle, 400 fois.

Ce système est entretenu par ceux à qui il profite. Il n’y pas de complot. Juste des convergences d’intérêts et un accès plus facile aux diverses tribunes. De temps en temps la confiance est ébranlée. Déconcertées par l’ampleur vertigineuse des inégalités, certaines personnes se révoltent. On va qualifier de casseurs ou de pillards les protestataires, mais leur colère recèle un fond de vérité derrière leur point de vue peu sophistiqué. Une partie des citoyens pauvres est certainement moins productive que les riches. Mais cela ne légitime pas le fait qu’ils soient réduits à la misère et au dénuement. Pour prendre une analogie, un handicap ne justifie pas que quelqu’un soit interdit d’accès au cinéma ou à un centre commercial. De même que les lieux publics sont contraints par la loi de s’équiper pour les handicapés, de même il semblerait normal que les plus pauvres ne soient pas privés de nourriture et de soins médicaux.

L’auteur sait que sa démarche implique de s’aventurer dans des domaines de recherche totalement nouveaux. Il pense que ceux qui ont un intérêt direct au maintien du système actuel (et qui contrôlent la majeure partie des richesses du monde) résisteront au changement. Le but du livre est d’inventer une grammaire pour la dissidence. Mais il sait aussi qu’il est face à un dilemme. Tant que le système existe, on ne peut faire comme si on vivait dans un monde utopique. Pour l’instant il faut faire avec les politiques classiques. Le livre n’est pas un plaidoyer en faveur d’une intervention plus grande de l’État. Pour Basu, défendre une telle idée, dans le système actuel, c’est se tirer une balle dans le pied.

Le deuxième chapitre revient sur la théorie de la main invisible.

Il passe en revue les critiques classiques de la main invisible. On ne tient pas assez compte de l’ensemble des hypothèses. Durant la seconde partie du XXe siècle, la théorie des jeux a montré que le résultat des choix rationnels individuels n’est pas socialement optimal, ainsi que l’illustre le célèbre dilemme du prisonnier. D’autres jeux ont donné des résultats identiques (dilemme du voyageur, jeu de l’assurance, jeu de la chaîne de magasins, jeu du mille-pattes). A contrario, les premières théories économiques étaient fondées sur l’idée que l’on doit laisser les individus se débrouiller tout seuls, parce que leurs choix égoïstes se traduiraient par un fonctionnement efficace de l’économie. L’essor de la théorie des jeux a littéralement fait exploser ce présupposé.

De plus, grâce aux propriétés de l’optimalité au sens de Pareto, on peut remettre en cause l’utilité du théorème de la main invisible pour définir des politiques économiques. Ce n’est pas une condition suffisante pour que la société atteigne des objectifs éthiques comme le montrent de nombreux auteurs (Bergson, Samuelson, Arrow, Varian, Sen). La main invisible conduit à un optimum indéterminé qui peut être moralement très discutable. En plus l’efficacité du résultat final au sens de Pareto d’une économie dépend des dotations initiales des individus (ou de la distribution initiale de la richesse). C’est ce que dit Solow : “Par conséquent le résultat du libre marché n’est pas meilleur que la distribution initiale des richesses. Il ne peut être décrit comme socialement désirable que si la répartition des dotations initiales était socialement souhaitable. Le théologien du libre marché préfère omettre cette réserve.”

Le troisième chapitre montre les limites de l’orthodoxie actuelle.

Comme les suivants, il fait abondamment référence à la théorie des jeux. L’auteur montre que pour parvenir à la conclusion que la liberté sans entrave est bénéfique, il faut opérer une double interprétation. D’abord, il faut admettre l’optimalité de Pareto. Ensuite, il faut donner un contenu normatif que la main invisible n’a pas car c’est un truisme mathématique. Sans cette double interprétation, on peut même conclure qu’il semble nécessaire de restreindre les choix individuels.

Cependant, l’auteur ne survalorise pas l’intervention de l’Etat : il reconnaît que celle-ci peut nuire au fonctionnement de l’économie. D’innombrables gouvernements ont nui au bon fonctionnement de l’économie en essayant de contrôler excessivement les marchés tout en entravant l’esprit d’entreprise et les initiatives des individus. En fait, Kaushik Basu constate que les auteurs classiques étaient conscients de la multiplicité des motivations humaines et du fait que les individus ne sont pas motivés uniquement par l’intérêt personnel. Dans ce cadre conclure à un optimum spontané est impossible.

Si l’on veut élargir la portée de la science économique, il faut absolument commencer par admettre que l’éventail d’actions individuelles possibles est beaucoup plus large que ce que laissent supposer nos modèles. Si on adopte cette perspective, cela signifie également qu’il faut traiter avec une grande prudence les prescriptions normatives (celles des libéraux mais aussi celles des marxistes) qui émergent des modèles.

Ensuite l’auteur montre que la participation démocratique peut être contrôlée, voire manipulée. Il appelle cela le « élé élé », expression issue de son enfance et titre d’un de ses livres. En gros, les gens peuvent participer mais leur opinion « compte pour du beurre » (signification de élé élé en Inde). Il faut veiller à ce que les États qui permettent aux citoyens de s’exprimer ne le fassent pas sans tenir compte de l’opinion publique. L’existence de la démocratie ne doit pas nous endormir et nous rendre complaisants sur son fonctionnement.

Par ailleurs, les préférences évoluent et sont souvent endogènes. Cela reste trop peu exploré par la science économique car la conséquence est douloureuse. Ouvrir cette boîte de Pandore peut déstabiliser la vision du monde des libéraux. De fait, tous les axiomes ont été l’objet de critiques dans la littérature économique. Notamment l’axiome de transitivité ou celui de la non-saturation.

En outre, nos préférences évoluent et elles peuvent dépendre de ce que portent des stars de cinéma. Cette «endogénéité » anodine détruit les fondements des analyses classiques et soulève le problème de l’hypothèse de l’individualisme méthodologique (selon laquelle on doit commencer par décrire les individus avant d’analyser la société qu’ils créeront). Cette position semble intenable. En effet, la société modifie les préférences. Cela crée des équilibres multiples et récursifs qui sont instables et posent la question de l’intervention de l’Etat.

Le problème est que le modèle classique de la théorie économique fonctionne comme si les normes sociales, la culture et les croyances collectives ne comptaient pas. L’attitude des chercheurs est certes en train de changer ; il existe une littérature de plus en plus abondante sur la façon dont les normes interagissent avec la science économique. Mais l’influence de ces travaux reste encore largement marginale.

Les normes sociales et la culture jouent un rôle significatif dans de nombreuses situations. Pour comprendre cela, nous devons admettre que tous les êtres humains sont socialisés. Pour chacun de nous, le champ du possible dépend des valeurs de notre pays. En réalité, nous négligeons beaucoup d’options parce que nous ne les prenons même pas en compte. Les normes sociales délimitent le domaine dans lequel nous pensons et opérons nos choix de manière rationnelle. Le bon fonctionnement d’une économie dépend de nos croyances collectives. Dans certaines sociétés, resquiller est accepté, dans d’autres, non. En Inde, la décision de ne pas resquiller dans une queue clairsemée est aussi absurde que celle de ne pas augmenter les prix aux États-Unis lorsque le marché peut supporter la hausse – elle est traitée comme une opportunité.

D’ailleurs, certaines de ces normes pourtant socialement précieuses peuvent créer des vulnérabilités. Ces « lacunes normatives » (Basu, 1995) fragilisent face à d’autres sociétés parce que ces règles contribuent à leur fonctionnement quotidien. Il est possible que le faible attachement des Amérindiens à la propriété de leurs terres les ait aidés à fonctionner efficacement, mais c’est devenu une faiblesse lorsque les colons sont arrivés et ont voulu s’en emparer. A contrario, cela signifie que les sociétés sont capables d’acquérir des normes qui nous poussent à ignorer temporairement nos propres intérêts et qu’elles peuvent perdurer. Il n’y a donc aucune raison pour que, à l’avenir, n’apparaissent pas des sociétés où les individus freineraient leur intérêt personnel au bénéfice du collectif et rendraient ainsi viables des systèmes sociaux plus utopiques.

De ce fait, il est essentiel de commencer par admettre que la bonté morale des normes et leur compatibilité avec la croissance sont deux questions distinctes. Certains révolutionnaires ont commis cette erreur. Ils ont essayé d’être fidèles à des normes moralement défendables, et n’ont pas compris que, dans certains cas, une attitude donnée n’est ni nécessaire ni suffisante pour assurer le bon fonctionnement d’une économie et son développement.

Selon l’hypothèse de l’auteur, la plupart de ces différences sont des « différences d’équilibre » plutôt que des « différences innées ». Autrement dit, en termes de préférences innées, de talents et de handicaps, nous sommes semblables. Mais nous réagissons à notre environnement et à d’autres êtres humains, et commençons ainsi à afficher des comportements potentiellement différents. Nous semblons donc être différents ex post, une fois que la société s’est installée dans un équilibre social.

Pour faire évoluer ces équilibres sociaux, les économistes étudient essentiellement les incitations et leurs mécanismes, mais c’est une erreur. Lorsque le changement souhaité n’intervient pas, ils imputent cela à des mécanismes d’incitation mal conçus. On constate que les facteurs culturels sont plus importants.

Les sociétés prospères reposent sur l’honnêteté et l’intégrité individuelles, des codes de comportement appropriés, la capacité à communiquer et la maîtrise de normes sociales favorables à l’économie, phénomènes dont l’importance n’est guère reconnue par les économistes. Pour élaborer une bonne politique économique, nous avons raison de rechercher de meilleurs systèmes d’incitation, mais tort d’ignorer que nous avons également besoin d’une certaine combinaison de normes sociales, de culture et d’intégrité personnelle. Nous avons besoin de comprendre comment se forment nos normes et comment apprendre les codes des comportement socialement souhaitables. L’auteur montre que notre intuition ou nos jugements subjectifs varient. En résumé, le savoir scientifique, pour être utile, doit se combiner avec l’intuition et une dose de scepticisme.

Au chapitre 4 (L’économie selon la loi), l’auteur s’appuie sur Le procès, livre de Kafka, pour montrer que la main invisible peut être malveillante.

Ce chapitre est pour moi au coeur du livre. En négatif de Smith, il décrit un monde où des forces, déclenchées par des actions individuelles, non régies par un pouvoir central, conduisent à un fonctionnement maléfique et absurde. Grâce à cela, nous comprenons que, si ces forces peuvent être mises au service de l’efficacité, de l’organisation et de la bienveillance, elles risquent également de contribuer au renforcement de l’oppression et conduire au mal.

S’appuyant sur ce constat initial, il commence une première exploration des normes juridiques. Les lois, et plus généralement les interventions politiques soutenues par des lois, sont le principal instrument utilisé par les gouvernements pour influencer la politique économique. Par conséquent, une compréhension fine du rôle de la loi dans l’économie est cruciale si l’on veut élaborer des politiques effectives et piloter avec succès une économie. Il déplore que la conception économique de la loi soit si pauvre.

L’auteur a déjà exposé dans un autre livre cette faiblesse. Il montre grâce à la théorie des jeux pourquoi tant de lois restent lettre morte et sont inefficaces. S’appuyant sur le dilemme du prisonnier il montre que celles-ci finissent par provoquer des comportements pires un peu comme dans la tragédie des communs. Mais une loi bien faite peut aussi modifier les gains ou les bénéfices associés à différentes actions et peut ainsi changer ainsi le comportement des individus, et donc le résultat obtenu par la société. Il me semble que cette démonstration réhabilite le politique.

Pour comprendre ces violations de la loi et son respect, nous devons nous demander pourquoi le corps social et les gens chargés de la faire respecter vont agir ou non. L’absence (ou l’existence) d’une loi donnée ne peut, à elle seule, modifier le gain des personnes concernées. La conception traditionnelle de la loi est valable aussi longtemps que nous supposons que des agents agissent comme de véritables robots. Or la loi s’applique à des individus qui ont leurs propres objectifs et ambitions. La loi influence les résultats et les anticipations des agents pour autant qu’ils adhèrent à son principe et que les gens chargés d’appliquer les normes aient intérêt à le faire.

Il faut que les croyances collectives soient cohérentes et que les actions s’y conforment. Prises toutes ensemble, ces croyances peuvent avoir une fonction auto-réalisatrice et alors la loi est respectée. On retrouve la conception de Hume à propos de l’autorité de l’État. À première vue, de telles hypothèses semblent accorder un rôle mineur à la loi et à l’État, mais c’est seulement parce que nous sommes habitués à sous-estimer le pouvoir des croyances.

La loi, lorsqu’elle influence les comportements, le fait en créant de nouveaux points focaux. Il explique donc le concept de Schelling. Pour la théorie des jeux, ce qui est rationnel pour un joueur dépend parfois beaucoup de ce qui est rationnel pour l’autre, et bien sûr une telle hypothèse implique une régression infinie. Mais si les joueurs se connaissent et sont en mesure d’anticiper le comportement de l’autre, ils parviendront à un équilibre de Nash.

On appelle « point focal » l’équilibre de Nash, qui est le fruit de leur intuition psychologique et leur permet de coordonner leurs actions. On retrouve ce type de solution dans de nombreux jeux. Il illustre son propos par le jeu du rendez-vous à l’aéroport de Heathrow. Deux amis doivent se retrouver mais ont oublié de fixer un lieu précis de rendez-vous. Chacun doit maintenant choisir un point de rencontre. S’ils sélectionnent le même lieu, ils gagnent (ils se retrouvent). Sinon ils perdent. C’est la connaissance de l’autre qui permet de déterminer le lieu le plus probable. Imaginons maintenant que le lieu de rendez-vous choisi soit une librairie. Au fil du temps, ce lieu devient le lieu de rendez-vous incontournable pour tous voyageurs qui désirent se rencontrer et cette habitude s’ancre dans le temps. Il ne sera plus nécessaire de préciser où se trouve le lieu de rendez-vous. Maintenant, imaginons qu’un employé bien intentionné décide de créer un espace appelé « point de rencontre ». L’adoption de ce panneau risque de réduire considérablement le nombre de personnes qui se rencontrent car il existe maintenant deux points focaux. La « loi » diminuera l’efficacité collective.

Chaque nouvelle loi est susceptible de provoquer le même phénomène. Tout dépendra de la réputation du gouvernement et de la force des points focaux préexistants. Si le gouvernement a la réputation de faire adopter des lois jamais appliquées, sa prochaine réglementation ne sera sans doute pas respectée, tout simplement parce que personne ne s’attendra à ce qu’elle le soit. Rappelons qu’un point focal doit avoir une qualité particulière (certes indéfinissable) : chaque participant attend de ses partenaires de jeu qu’ils considèrent ce point comme focal. En fait, pour qu’un point ou un résultat soit focal, il faut que cette caractéristique soit connue de tous. Ainsi, dans les pays où les lois sont rarement respectées, lorsqu’une nouvelle loi est annoncée, elle risque de ne pas être focale, parce que tout le monde s’attend à ce qu’elle ne soit pas respectée. Cela explique pourquoi les lois inopérantes se succèdent les unes aux autres.

Ces idées devront encore être développées et formalisées, mais cette conception ouvre clairement de nouvelles pistes pour analyser pourquoi certaines lois sont respectées alors que d’autres ne le sont pas, et pourquoi certains pays sont enclins à adopter des lois constamment violées, alors que d’autres sont plus respectueux des règles officielles.

Mais puisqu’un équilibre est un résultat qui, par définition, se produit de façon indépendante et persiste, tout résultat qui advient à cause d’une loi peut aussi advenir en son absence. Il peut tout aussi bien ne pas y avoir de changement malgré la loi.

Pour illustrer sa vision il prend l’exemple de la liberté de la presse aux États-Unis. Malgré son affirmation par la loi, elle peut être bafouée. On le constate aux États-Unis, où une série de moyens non légaux limitent souvent la liberté d’expression. Les journaux vont exprimer des opinions monolithiques même si aucune loi ne l’oblige. Le mécénat, les intérêts des annonceurs et le fait que des journalistes soient « embarqués » dans des expéditions militaires créent des contraintes qui, certes, ne sont pas d’ordre juridique, mais limitent la liberté d’expression, exactement comme les restrictions légales officielles dans ce domaine.

Si un extraterrestre consultait les principaux médias pour découvrir les opinions des critiques radicaux du système, tels que Noam Chomsky, Howard Zinn et Michael Moore, il trouverait si peu de traces qu’il en conclurait que leur parole est bâillonnée. Il aurait tort, bien sûr, mais le résultat est bien là. Akerlof a par exemple montré que dans de nombreux endroits et situations, les règles ont une force égale ou même supérieure aux lois sanctionnées par l’État. Si elles ont une influence aussi forte, c’est parce qu’elles reposent sur un système naturel de surveillance par les pairs. Si un individu enfreint une norme importante, alors il peut s’attendre à être ostracisé par ses congénères. Cette anticipation exprime la prégnance généralisée des normes informelles. Quelles sont les motivations de ceux qui ostracisent les contrevenants à ces normes ? La réponse est la même. Si une personne n’ostracise pas quelqu’un qui a brisé ces normes, alors elle sera à son tour ostracisée par les autres. Ce réseau de surveillance mutuelle représente une immense force disciplinaire. Pour le meilleur et aussi pour le pire. Lorsque les économistes reconnaîtront l’importance du rôle de l’approbation (et de l’ostracisme) par les pairs, leur angoisse que le monde réel ne corresponde pas à leurs modèles de l’offre et de la demande diminuera certainement.

Cette réflexion sur la théorie des jeux ne correspond pas aux hypothèses de la littérature juridique et économique traditionnelle. Le fait d’admettre le rôle de ces caractéristiques comportementales dans les prises de décision des êtres humains nous emmène vers de nouveaux territoires du droit et de l’économie, et remet en question l’interprétation même d’un jeu et donc de la conception classique du rôle de la loi.

Le 5ème chapitre montre comment le marché peut créer des discriminations à son corps défendant.

Les libéraux conservateurs postulent que marchés libres et capitalisme débridé réduisent les discriminations. Laissez le capitalisme prospérer sans entrave, progressivement et pas de façon brutale, nous disent-ils, et le racisme et les discriminations dépériront.

Dans ce chapitre, l’auteur soutient une position différente : lorsque des individus éprouvent une attirance pour des préjugés et des discriminations contre des personnes d’une couleur, d’une religion ou d’un sexe spécifiques, nous devons être prêts à intervenir sur le marché et à contrecarrer l’exercice de ces préférences préjudiciables. L’art de la persuasion risque de ne pas suffire. On peut voir une certaine naïveté dans l’idée qu’il suffirait d’expliquer aux individus qu’ils ont de mauvaises préférences, qu’ils doivent y renoncer et que cela suffira. Comment, dans certaines situations, le libre marché aggrave même le problème des préjugés.

Revenons sur les raisons avancées pour soutenir que le capitalisme réduit les inégalités. La première est davantage un sous-produit du capitalisme qu’une caractéristique de ce système lui-même. Lorsque le capitalisme prospère, les individus deviennent plus matérialistes ; leur esprit se préoccupe davantage de l’argent ; ils sont mus par l’envie de maximiser leurs profits et ce processus tend à atténuer l’intensité des sentiments exagérément hostiles ou favorables à d’autres groupes. Il est en partie fondé.

Le second argument est plus complexe. Il est souvent associé à la conception de l’École de Chicago concernant les discriminations sur le marché du travail. Prenons une industrie où la concurrence est parfaite. Les nouvelles sociétés entrent librement sur le marché lorsqu’une perspective de profit apparaît, et les vieilles entreprises en sortent sans subir de dégâts importants quand leurs pertes commencent à s’accumuler. En pratiquant une discrimination on fait baisser le salaire des discriminés. Mais cela offre l’opportunité à ceux qui n’ont pas de préjugés d’accumuler davantage de bénéfices, car ils vont profiter de cette disparité salariale pour embaucher les personnes discriminées. Ils vont occuper le marché, faire baisser les prix et chasser les entreprises qui discriminent.

L’auteur pense que le libre marché, même lorsqu’il est entièrement concurrentiel, ne fonctionne pas de cette façon, et que la discrimination peut prospérer malgré l’existence d’un tel marché. Un certain nombre de théoriciens ont abondamment démontré que le libre marché peut parfaitement coexister avec les discriminations, ce qui rend nécessaire une intervention intelligente (Arrow, Spence, Akerlof, Phelps, Stiglitz). Avant de poursuivre, il est utile de rappeler les résultats du travail effectué par certains d’entre eux.

Pour voir comment le marché perd parfois sa propriété d’éliminer naturellement les discriminations, commençons par supposer que les individus sont uniquement intéressés par les profits. Ils n’ont pas de préférences discriminatoires, et si la discrimination persiste dans cette hypothèse, elle continuera selon toute vraisemblance lorsque certaines personnes partagent des préférences fondées sur la race ou le genre. Les entrepreneurs doivent évaluer une productivité de manière arbitraire. Ils vont attribuer une valeur moyenne à chaque groupe en fonction de stéréotypes ou de préjugés. C’est la « discrimination statistique ». Or une croyance erronée peut finir par devenir vraie. Plusieurs modèles économiques sophistiqués le démontrent. Spence l’a montré par exemple pour les salariés diplômés jugés plus productifs. Il n’est pas difficile de comprendre que ce modèle donne lieu à des équilibres multiples. Si les employeurs croient que tous ceux ayant eu une éducation secondaire sont très productifs, cela se confirmera probablement dans la réalité ; et si cette opinion s’applique plutôt à ceux ayant effectué des études universitaires, cela se concrétisera également par une plus grande productivité. Puisque ce sont des prophéties auto-réalisatrices – les individus plus productifs veulent envoyer des signaux aux employeurs pour leur indiquer qu’ils sont effectivement plus compétents –, plusieurs croyances partagées par les entrepreneurs peuvent s’incarner dans la réalité. Comme disent les économistes, leurs attentes (croyance) se révèlent être rationnelles.

Hélas, cela marche aussi dans l’autre sens. Supposons maintenant que les employeurs pensent que les Noirs sont moins productifs et ont donc besoin de davantage d’années d’études pour atteindre le même niveau de productivité que les Blancs. Il peut sembler tout à fait raisonnable aux Noirs et aux Blancs productifs de chercher à obtenir des niveaux d’éducation différents. Cela, à son tour, signifie que l’hypothèse des employeurs est corroborée. Même sans l’existence de ces personnes, le marché pourrait conduire à un équilibre dans lequel les Noirs devraient consacrer davantage d’efforts que les Blancs pour démontrer qu’ils sont aussi productifs qu’eux. Le libre marché n’est pas aussi favorable au racisme et à d’autres formes de discrimination qu’on pourrait le penser. En plus la réalité est plus sombre. Les racistes existent. On constate des mécanismes similaires pour le genre.

Le constat alarmant est que même si tous les êtres humains sont ex ante identiques, ils vont subir des traitements différenciés qui produisent des inégalités ex post. En Afrique du Sud, les différences interraciales dans les taux de chômage sont tout à fait choquantes. L’Enquête sur la population active de 2003 révèle que le chômage est de 10 % parmi les Blancs, alors que, chez les Noirs, il est de 50 %. Le raisonnement que l’auteur présente peut expliquer cette situation, même quand il n’existe aucune différence innée entre les Noirs et les Blancs.

Il reprend aussi les exemples de testing sur les CV qui montrent de nombreuses discriminations. Les différentes études soulignent que, puisque les employeurs se fondent notamment sur la race pour choisir leurs salariés, ce comportement correspond bien à la définition légale de la discrimination.

Il faut en effet opérer une distinction entre « discriminations collectives » et « discriminations individuelles ». Une grande partie des discriminations qui opèrent dans la vie sociale prennent la forme de discriminations collectives, et cela peut conduire à prescrire des politiques différentes de celles conçues pour répondre à des discriminations individuelles plus familières.

D’autres travaux ont permis de démontrer que la productivité d’une personne ne dépend pas seulement de sa formation, de ses motivations, de ses compétences et de sa capacité à travailler dur : elle dépend aussi d’une composante sociale essentielle. La productivité d’un individu est très sensible à l’environnement social dans lequel il travaille, à son statut social personnel et à d’autres caractéristiques collectives. Cela ouvre un nouvel ensemble d’orientations politiques possibles pour développer le capital humain et la productivité.

Il constate aussi que les conditions sociales d’un enfant influencent de manière significative ses résultats scolaires. Plus que les conditions économiques. Le fait d’avoir l’impression d’être un véritable « citoyen de son foyer » fortifie la confiance en soi-même, donc les capacités à utiliser son intelligence et son capital humain.

Dans la dernière partie du chapitre, Kaushik Basu s’attache à redéfinir l’« entrepreneur », personnage important de le science économique. L’entrepreneur est, fondamentalement, un concept « indéfinissable ». Mais la théorie des jeux montre qu’il a aussi une caractéristique peu étudiée jusqu’à présent. C’est un individu qui résout les « problèmes de coordination ». Ironiquement, cette dimension de l’entrepreneuriat, inspirée de la théorie des jeux, et qui résout des problèmes de coordination, a été soulignée plus souvent par des sociologues que par des économistes. AnnaLee Saxenian a étudié des sociétés d’intégration de systèmes de la Silicon Valley et souligne le rôle essentiel de la coordination. Simmel a analysé en détail le rôle décisif de l’entrepreneur (tertius gaudens, le troisième larron) qui aide à coordonner les actions des individus et génère ainsi de la valeur.

Deux versions alternatives de la théorie des jeux illustrent cette idée. Selon la première, un groupe de personnes (qui peuvent se connaître les unes les autres, ou pas, sont engagées dans un jeu débouchant sur deux équilibres possibles : celui dans lequel elles sont actuellement enfermées, et un autre qui leur serait plus profitable, mais qui reste pour le moment inexploité. L’entrepreneur leur permet d’atteindre le meilleur résultat, puis il récolte certains des bénéfices que ces personnes obtiennent. Selon la deuxième, des personnes initialement enfermées dans un équilibre de bas niveau, peuvent choisir une autre stratégie qui, si elle n’aboutit pas tout de suite à un équilibre, leur permettrait cependant d’être mieux loties. L’entrepreneur modifie les incitations et les gains (la règle du jeu) de telle sorte que la deuxième issue du jeu aboutisse à un équilibre. L’entrepreneur crée donc un équilibre meilleur que celui existant, et il empoche une partie des bénéfices.

Comme les économistes l’ont remarqué, une grande partie des progrès de nos sociétés, de l’innovation organisationnelle et de la croissance est due aux entrepreneurs. Mais il faut admettre que l’impact des entrepreneurs n’est pas toujours bénéfique pour les autres. Dans certains contextes, ils orientent les agents vers des directions et des destinations qui, une fois atteintes, débouchent sur un équilibre dans lequel d’autres sont perdants et où ils sont les seuls gagnants. Personnellement, je pense à Uber. Et contrairement à ce que prétendent les manuels d’économie, les décisions des entrepreneurs et des chefs d’industrie aboutissent parfois à appauvrir la population quand il accapare tous les gains. Pensons un instant aux GAFA ou a Uber.

La science économique traditionnelle a tendance à expliquer les écarts personnels en matière de revenus et de performance en s’appuyant sur les « fondamentaux » ancrés dans chaque individu. Ainsi, la théorie économique néoclassique traditionnelle emploie des raisonnements du type « i gagne plus que j parce que i possède une plus grande productivité innée ou parce que j a une plus forte préférence pour les loisirs que i ». Ceux qui tiennent de tels raisonnements économiques ne sont guère à l’aise avec une théorie qui conclurait que « i gagne plus que j parce que i est blanc et j est noir ». Mais accepter la première formulation conduit a devoir formellement accepter que la seconde peut aussi exister. Ils produisent donc des jugements de valeurs.

Analysons maintenant ce qui semble tout à fait réaliste : E trouve un client mais personne ne lui fournit de capitaux ; il devra alors utiliser des fonds plus coûteux provenant de ses ressources personnelles et son bénéfice (l’entretien des pelouses moins les coûts) sera donc négatif ; et si le fournisseur de capitaux accepte de travailler avec E mais que ce dernier n’arrive pas à avoir de clients, E subira aussi une perte, parce qu’il n’aura pas eu de bonnes idées pour utiliser son capital au-delà de l’entretien des pelouses. Dans la théorie de l’organisation industrielle, cet ensemble d’hypothèses que je viens d’exposer porte un nom emprunté aux mathématiques. On l’appelle la « supermodularité » entre deux activités : ici, la valeur que les entrepreneurs peuvent offrir à leur clientèle est plus grande lorsqu’ils disposent d’un capital, et leur bénéfice est plus élevé quand ils trouvent des clients. Les jeux supermodulaires constituent une classe de jeux particulière qui est étroitement liée à

la notion de complémentarité stratégique. La supermodularité implique que E sera en mesure de rembourser l’investisseur de telle sorte que celui-ci juge rentable d’investir si, et seulement si, E trouve un client ; et E sera en mesure de fournir au client un service satisfaisant si, et seulement si, il trouve un investisseur. Dans l’ensemble, la classe des jeux supermodulaires se distingue des jeux non coopératifs plus généraux dans le sens où les restrictions sur les espaces de stratégies et sur les fonctions de paiement conduisent à des effets de renforcement entre les stratégies des agents. Cette situation place immédiatement le client et l’investisseur devant un dilemme embarrassant. Lorsque E tente d’obtenir un contrat avec ces deux partenaires, chacun d’eux doit se former une opinion sur sa « crédibilité ». L’investisseur pour lui prêter de l’argent, le client pour lui fournir du travail. Les préjugés vont donc avoir des conséquences considérables. Les jugements auront un effet auto-réalisateur pour les raisons évoquées plus haut. Mais on peut aussi appliquer cette théorie à des collaborations entre pays pour lutter contre le changement climatique.

Il est donc possible d’avoir un certain équilibre lorsque l’identité de la communauté joue un rôle, et que les individus appartenant à une race, ou les diplômés d’une université d’élite, obtiennent tous les contrats et gagnent davantage que les autres. En d’autres termes, le marché expose le racisme (ou d’autres formes de discrimination de groupe) et les pratiques discriminatoires peuvent être entièrement créées par le libre marché. Notez que, dans ce cas, personne ne pratique individuellement la discrimination, mais que, collectivement, tous lui permettent de fonctionner. Ce modèle s’applique également au marché du travail.

Les exemples que je viens de citer diffèrent de ceux où fonctionne le théorème de la main invisible, mais ils conduisent à des conséquences terribles. Je pense personnellement que les même phénomènes entrent en jeux pour les questions de climat ou de ressource.

Pour corriger l’injustice du marché, il faut modifier les gains et les présupposés. Différents types de discrimination positive sont à même de corriger cette injustice. Ainsi, contrairement à ce que prétend le modèle théorique classique, si une subvention a la capacité de provoquer un changement instantané dans l’équilibre, en réalité ce changement prend un certain temps ; il nécessite un effort et un financement soutenus pendant une durée significative.

Le chapitre 6 est aussi un point névralgique du livre.

Il étudie la dynamique des groupes (il parle de chimie des groupes). Notre perception de notre moi, ou de notre identité, peut influencer notre comportement social, économique et politique. Certains individus sont prêts à donner leur vie pour leur drapeau, à boycotter les produits en fonction d’une valeur ou même discriminer. Mais la science économique n’a pas su voir ces phénomènes car elle survalorise l’individualisme méthodologique. Nous refusons d’admettre que les personnes puissent agir en fonction de leur intérêt national, de leur intérêt de classe, de leurs intérêts de caste, ou dans l’intérêt de l’humanité au sens large.

De nombreux chercheurs en sciences humaines ont analysé l’importance de la confiance et de l’altruisme. Ils ont démontré que ceux-ci sont essentiels à l’établissement de relations plus complexes et durables, et qu’ils contribuent au progrès économique d’un groupe ou d’une nation.

A partir d’une approche positive (des résultats de recherche), notre économiste indien discute des questions de normes mais refuse de trancher en donnant une position normative définitive sur la coopération, le sens du collectif, de la communauté ou de la nation. Sa prudence est logique. Chaque élément comme la coopération possède deux faces antagonistes. Dans cet exemple, si la coopération est généralement positive, elle peut aussi, quand elle se retourne contre d’autres groupes, avoir des effets impitoyables tout en dédouanant l’individu (je ne suis qu’un élément de collectif plus grand et ce n’est pas ma faute).

La malignité de l’identité est intéressante pour trois raisons. Premièrement, le sujet mérite d’être étudié, vu l’augmentation du nombre de conflits dans diverses régions du monde (Moyen-Orient, Cachemire, Sri Lanka, Irlande du Nord), conflits manifestement liés aux identités de groupe. Deuxièmement, on dispose déjà d’un certain nombre de preuves montrant que des différences humaines occasionnelles, inoffensives durant de longues périodes historiques, deviennent, brusquement, des marqueurs importants qui sous-tendent des passions et des conflits. Enfin, la possibilité qu’une identité apparaisse soudainement, comme si elle était sortie de nulle part, pose un défi stimulant pour la réflexion.

Chaque être humain a des milliers de marqueurs d’identité différents : couleur de la peau, origines ethniques, culture, taille, poids, contours de l’empreinte du pouce, etc. Certains de ces signes d’identification deviennent des symboles de l’identité et des motifs de conflit ou de coopération, tandis que d’autres sont traités comme des idiosyncrasies personnelles. Nous entendons parler de guerres de religion, de tensions ethniques, et d’un futur choc des civilisations, mais personne n’évoque de frictions entre les personnes de petite et de grande taille, les chauves et les hirsutes. Les identités – même lorsqu’elles sont socialement construites – jouent fréquemment un rôle majeur dans les conflits.

L’auteur nous amène plus loin. On entend souvent des individus de la race X affirmer qu’ils n’ont rien contre ceux de la race Y, mais que, puisque ces derniers se comportent de manière agressive envers eux, ils n’ont pas d’autre option que de riposter violemment. Ce modèle est particulièrement important pour analyser comment l’arrivée de quelques personnes ayant des préférences particulières arrive à transformer une société vivant en harmonie en une autre où les groupes raciaux sont balkanisés. En particulier, l’arrivée d’une nouvelle personne, encline à l’agressivité, transforme parfois une communauté pacifique en une collectivité dans laquelle les individus des deux races sont montés les uns contre les autres (ce qui aboutit au seul équilibre possible). Comme Hume (1739) l’a écrit, « lorsque notre nation est en guerre avec une autre, nous détestons nos ennemis en trouvant leur caractère cruel, perfide et violent, mais nous nous estimons, nous et nos alliés, équitables, modérés et cléments ».

Une perception correcte de l’identité confère parfois de la dignité à un groupe, comme Charles Taylor (1994) l’a démontré de façon convaincante. Mais elle a aussi d’autres effets : elle est capable de freiner l’escalade des guerres identitaires. Il faut apprendre à connaître son ennemi : plutôt qu’un conseil moralisateur prétentieux, cet adage nous offre une recommandation pour la paix fondée sur la réflexion théorique.

En utilisant de nouveau la théorie des jeux, l’auteur va faire un certain nombre de préconisations. Pour y parvenir, il introduit plusieurs éléments d’analyse rarement employés par les économistes du courant dominant. Il faut en effet admettre que (1) l’instinct coopératif ou l’envie de servir le bien public sont innés chez les êtres humains, et que (2) cet instinct s’épanouit quand il est réciproque.

En construisant quelques modèles très simples, l’économiste de la Banque mondiale montre comment les hypothèses (1) et (2) enrichissent notre compréhension des phénomènes sociaux ; elles permettent d’expliquer pourquoi certaines économies réussissent et d’autres échouent ; pourquoi certains groupes progressent et d’autres stagnent ; et pourquoi les puissances impériales ont réussi et les colonies échoué. En fait, selon lui, si la science économique n’avait pas procédé à un vaste lavage de cerveaux, ces hypothèses n’apparaîtraient pas comme novatrices. La plupart des économistes affirment que les actions d’une personne révèlent ses préférences (selon l’axiome « Le choix est égal à l’utilité »), mais ils ne croient pas vraiment à ce qu’ils disent, car, dans ce cas, ils seraient amenés à défendre des propositions politiques assez absurdes. Il pense que nous devons admettre qu’il existe différents types de choix impliquant divers types d’utilité. Ce faisant, nous sommes en mesure de comprendre la façon dont, malgré notre esprit coopératif naturel, des sociétés en viennent à des comportements égoïstes extrêmes et au désordre. Même s’ils sont centrés sur eux-mêmes, les individus ont aussi d’autres caractéristiques « sociales », comme l’altruisme, le sens de l’équité et l’envie de servir le bien public. Ces préoccupations sociales qui tempèrent leur égoïsme sont susceptibles, tout comme la poursuite de l’intérêt personnel, de stimuler le dynamisme et l’ambition. Plus important encore : ces caractéristiques sociales, principalement l’instinct de coopération, cimentent la société et préparent le terrain pour que les marchés soient performants.

En réalité, les individus ne se contentent pas de maximiser leurs propres revenus en dollars ou même leurs propres utilités. Ils éprouvent des sentiments pour les autres êtres humains : l’altruisme, le sens de l’équité, et l’envie de ne pas blesser autrui (ou, dans certains cas, de blesser les autres). Il apparaîtra bientôt évident qu’une personne n’adopte un comportement coopératif avec les autres que si elle s’attend à ce qu’on lui rende la pareille. Il introduit la stigmatisation dans ce modèle en supposant que l’égoïsme est susceptible d’être stigmatisé. Comme l’a souligné Herbert Gans (1972), l’une des fonctions de la stigmatisation est de prendre comme boucs émissaires des individus afin de maintenir certaines normes de comportement.

Notre économiste indien va intégrer ses dimensions sociales dans les matrices de gain de la théorie des jeux et obtenir des résultats beaucoup plus proches de la réalité et de ce qu’on observe en sociologie ou en psychologie sociale. En montrant comment certaines hypothèses permettent de basculer du jeu du prisonnier vers le jeu de l’assurance (ou vice versa) et en utilisant à plein la théorie des jeux, Basu va montrer plusieurs points :

– Des personnes agressives sur une identité particulière peuvent mettre à mal la coopération et provoquer une balkanisation de la société.

– On peut enseigner aux individus (surtout aux enfants), ou du moins, on est capable de les inciter, à être plus ou moins altruistes, plus ou moins fiables, plus ou moins confiants et plus ou moins en faveur de l’égalité des sexes.

– L’augmentation des compétences prosciales est un véritable bien commun.

– L’arrivée d’une personne hostile à toute coopération a un effet domino et aboutit à la disparition de toute coopération.

– Des groupes particuliers (races, groupes secrets, genres, riches versus pauvres) peuvent obtenir une hégémonie sur le reste de la société en utilisant des propriétés particulières de la théorie des jeux et notamment la supermodularité.

– Une société globale qui partage des valeurs communes peut être très fragile face à des groupes particuliers (extrémistes religieux, extrémistes politiques, etc.) qui souhaitent déstabiliser la société.

– L’altruisme peut être un vecteur d’exclusion et d’oppression s’il est réservé à l’endogroupe.

– La théorie des jeux requiert des normes qui ne sont pas prises en compte par la théorie classique.

– Les individus ont des valeurs éthiques et des comportements altruistes souvent différents selon qu’ils ont à faire à des membres de leur groupe ou à des éléments extérieurs.

– Il existe des différences au sein de certains groupes, en matière de confiance et de fiabilité. Elles expliquent une partie non négligeable des performances économiques.

– La théorie des jeux permet d’expliquer pourquoi des différences de traitement non problématiques provoquent à un moment donné des cristallisations et l’émergence d’un racisme.

– Une oligarchie (quelles que soient ses motivations) peut maintenir dans le temps des inégalités au profit de son groupe particulier. Elle peut être secrète, discrète ou basée sur des éléments visibles ou invisibles, cela ne change pas le résultat. Il lui suffit d’intégrer parfois un individu des autres groupes et ne pas se montrer systématique dans la discrimination.

– La compréhension des points focaux et de la supermodularité sont des éléments majeurs. Ce sont eux qui permettent de faire basculer les comportements dans un sens ou dans un autre.

– La compréhension des points qui précèdent peut être utilisée pour une bonne ou une très mauvaise cause.

J’ajouterai pour ma part que l’observation des luttes de l’extrême-droite, du PIR, de l’intersectionnalité ou de quelques groupes radicaux comme les islamistes me fait penser que ceux-ci ont compris (au moins intuitivement) les mécanismes à l’œuvre dans la société et qu’il est urgent de se défendre.

Les chapitres suivants sont tout aussi intéressants mais je pense que l’envie de lire le livre est déjà suffisamment importante.

La suite de l’ouvrage

Dans le chapitre 7, Basu montre que la liberté contractuelle est importante mais qu’elle ne suffit pas à créer les conditions d’un marché efficace. Il est beaucoup plus important d’avoir une « culture de la confiance » grâce à laquelle nous pouvons compter sur la parole de l’autre, tout simplement parce que c’est la norme sociale et que les individus y adhèrent instinctivement. L’existence d’un pouvoir asymétrique peut fausser considérablement le jeu. Le principe de Pareto est une règle normative socialement souhaitable qui ne devrait donc être contrecarrée par l’État (ni par quiconque d’ailleurs) sauf si elle est contradictoire, parce que son utilisation répétée conduit à un état de bien-être inférieur au sens de Pareto. L’argument des grands nombres permet d’explorer les effets pervers et de montrer l’existence d’équilibres multiples qui dégradent la situation et qu’il faut déjouer.

Le chapitre 8 est consacré à la pauvreté, aux inégalités et à la gouvernance de la planète. Il montre qu’une coordination de la gouvernance mondiale est nécessaire. En l’absence d’un État ou d’une certaine forme d’action collective, il est probable que le marché sombrera dans un désordre hobbesien, et que les inégalités et la pauvreté prévaudront à des niveaux intolérables. Il propose une analyse par quintile des niveaux de revenu susceptible de réduire drastiquement la pauvreté.

Le chapitre 9 revient sur les problèmes de gouvernance et de démocratie. Le développement concomitant de la mondialisation et du progrès technologique a eu un effet corrosif « naturel » sur la démocratie mondiale. Cet élément est passé complètement inaperçu, ou bien il a été considéré comme négligeable par ceux qui l’ont remarqué. Donc, même si certains pays particuliers deviennent démocratiques, l’ensemble de la démocratie mondiale pourrait bien être sur le déclin. La démocratie implique beaucoup d’éléments, y compris l’existence d’un éventail d’institutions politiques et législatives permettant aux citoyens de participer à la formation des politiques économiques qui affectent leur vie, et en dernière analyse, une certaine mentalité. Il faut donc œuvrer pour une mise en place plus effective de la démocratie et comprendre les stratégies de puissance de certains États qui sont désormais parfois aux mains d’intérêts particuliers.

Le chapitre 10 sur le « que faire ? » est dans la logique de l’ouvrage et des chapitres qui précèdent. Elle est radicalement nouvelle mais pas révolutionnaire. Il existe suffisamment d’éléments dans le monde actuel démontrant qu’une société meilleure et beaucoup plus équitable serait viable, suffisamment de preuves et de raisons a priori pour croire que les êtres humains sont capables de ne pas profiter de toutes les occasions de récolter des gains personnels. Il préconise simplement de profiter des apports de la théorie des jeux pour mieux faire fonctionner l’économie mondiale sans pour autant renoncer au marché et aux contrats librement consentis. Il nous met en garde contre la tentation de partager les individus en deux catégories étanches, les bons et les méchants.

Les chantiers prioritaires lui semblent être la lutte pour l’environnement et contre les inégalités. Ensuite, la réflexion sur la propriété, la possession et l’héritage. Il faut éviter que les inégalités se reproduisent de générations en générations. Par ailleurs, il préconise la coordination effective des politiques mondiales. Enfin, tout en essayant de mettre en œuvre des changements relativement modestes et donc plus réalisables, comme ceux décrits dans les parties précédentes, il nous enjoint de conserver nos espoirs de réformes plus radicales.

Ce livre est un plaidoyer réaliste pour construire un monde plus vivable et devrait être lu par toute personne soucieuse du bien commun. Il justifie les travaux d’Ostom, les inquiétudes de Dardot et Laval ou Azam sur le nouveau mouvement des enclosures (voir article précédent) et les réflexions de Sandel sur ce que l’argent ne saurait acheter. Il vient en écho à mes lectures précédentes car il donne des outils pour les mettre en place.